Quel niveau de retenue les journalistes devraient-ils adopter lorsqu’ils couvrent le terrorisme en Europe ?

Par Jean-Paul Marthoz

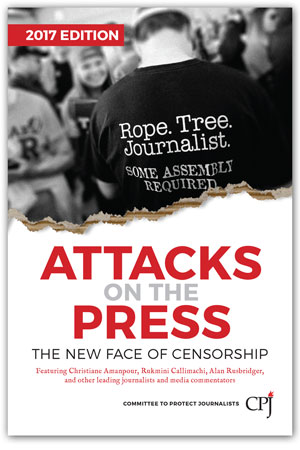

Les journalistes européens ont les nerfs à vif. Depuis l’exécution brutale de huit de leurs collègues de l’hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, ils sont devenus très conscients d’être dans la ligne de feu des extrémistes.

« Les journalistes ne céderont pas à la peur », a déclaré Ricardo Gutierrez, secrétaire général de la Fédération Européenne des Journalistes, après une deuxième attaque, le 13 novembre 2015, qui avait coûté la vie à un autre journaliste qui couvrait le concert des Eagles of Death Metal au Bataclan.

La plupart ont juré de ne pas céder à de telles craintes, même si certains (caricaturistes en particulier) ont avoué à ce moment-là qu’ils y réfléchissaient à deux fois avant de déposer une histoire ou de rédiger une chronique susceptible de déclencher l’ire des terroristes.

Leur malaise provient aussi du sentiment persistant qu’en dépit de leur engagement public à défendre la liberté d’expression et la liberté de la presse, les autorités ont un certain degré de suspicion envers les journalistes, comme si ceux-ci constituaient un obstacle à la lutte contre le terrorisme.

La question à laquelle les journalistes sont confrontés dans un tel environnement est : À quel moment la maitrise de soi devient-elle autocensure ?

Les États membres de l’UE ne vont pas aussi loin que le Président turc Recep Tayyip Erdoğan, qui se précipite pour dénoncer les journalistes et chroniqueurs critiques comme étant les complices du terrorisme. Mais la caractérisation des médias comme « l’oxygène du terrorisme » par l’ex-Premier ministre britannique Margaret Thatcher est traitée comme un dogme par beaucoup dans les cercles de sécurité européens. En décrivant la situation comme une « guerre », les fonctionnaires du gouvernement s’attendent à ce que les médias rentrent dans le rang.

Le rapport de la Commission des questions politiques et de la démocratie du Conseil de l’Europe du 26 janvier 2016, souligne que « la lutte contre le terrorisme et la protection des normes du Conseil de l’Europe (respect des droits de l’homme, État de droit et valeurs communes) ne sont pas contradictoires mais complémentaires… Tout en reconnaissant la nécessité pour les États membres d’avoir accès à des instruments juridiques suffisants pour lutter efficacement contre le terrorisme, l’Assemblée met en garde contre le risque que les mesures antiterroristes puissent entraîner des restrictions disproportionnées ou saper le contrôle démocratique et violer ainsi les libertés fondamentales et l’État de droit, au nom de la sauvegarde de la sûreté de l’État ».

Petit à petit, goutte à goutte, les médias intègrent ces préoccupations dans leurs nouvelles routines de diffusion et certains anticipent ou vont même au-delà des ordres ou des recommandations des services de sécurité. Même s’ils rejettent toute notion d’autocensure, la « prudence » est devenue le mot d’ordre du journalisme « éthique » ou « responsable ».

Après le meurtre d’un prêtre catholique le 26 juillet 2016, à Saint-Étienne-du-Rouvray, en Normandie, BFM TV, une grande chaîne de télévision française, a décidé d’arrêter de montrer des photos des terroristes. « Nous voulons éviter de mettre les terroristes au même niveau que leurs victimes dont nous diffusons les photos », a déclaré Hervé Béroud, directeur de la rédaction de BFM TV. La chaîne d’information en continu 24 heures sur 24 a interdit en particulier une photo de l’un des tueurs, « un beau jeune garçon souriant qui venait de trancher la gorge d’un prêtre », a ajouté Béroud.

Le quotidien français Le Monde a adopté une approche similaire. « Après l’attaque de Nice (le 14 juillet), nous ne publierons plus de photos de tueurs afin d’éviter les effets potentiels de la glorification posthume. D’autres débats sur nos pratiques se poursuivent », a écrit Jérôme Fenoglio, son rédacteur en chef. La décision a été limitée aux photos prises par les terroristes eux-mêmes ou montrant leur vie quotidienne avant qu’ils ne commettent des attaques. L’interdiction ne comprenait pas les photos ayant une valeur informationnelle claire, a ajouté Le Monde.

Europe 1, l’une des grandes stations de radio françaises, est allée encore plus loin en décidant de ne pas citer le nom des tueurs. « Une telle décision semble louable, mais il est peu probable qu’un de ces terroristes ait été radicalisé en lisant Le Monde », a déclaré Benoît Grevisse, professeur en déontologie et éthique du journalisme à l’Université catholique de Louvain. « Cela ignore la réalité des médias sociaux et des sites Internet. En outre, cela contredit une valeur fondatrice de l’éthique du journalisme : l’obligation de rechercher et de publier la vérité sur les questions d’intérêt public. Faire de la non-publication un principe a priori implique que des éléments d’information comme des noms ou des visages ne seraient jamais d’intérêt public. »

Bien que d’autres salles de rédaction aient réaffirmé leur droit et ce qu’ils perçoivent comme leur devoir de montrer et de citer le nom des terroristes présumés, ces initiatives révèlent les dilemmes éthiques auxquels les grands médias sont confrontés dans la couverture du terrorisme. Depuis la vague d’attaques en France et en Belgique, les appels à la retenue et à la responsabilité se sont multipliés, principalement en raison du fait que la couverture de ces événements dramatiques a entraîné un certain nombre d’erreurs flagrantes et de faux pas. Quelques médias, notamment les chaînes d’information en continu 24 heures sur 24, ont dépassé les limites à la suite de l’attaque de Charlie Hebdo et lors de la prise d’otages au magasin Hyper Cacher à Paris quelques jours plus tard. Le 12 février 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel français, en abrégé CSA, a émis une forte déclaration soulignant 36 « manquements » dans la couverture médiatique de ces événements, en particulier la diffusion d’informations sur le déploiement des forces de police qui auraient pu être suivies attentivement par les terroristes, ainsi que la révélation que des gens se cachaient dans les parties des bâtiments où les terroristes étaient encore actifs.

De même, en mars 2016, un hebdomadaire français a révélé que lors d’une descente dans une maison dans une Banlieue de Bruxelles la police belge avait trouvé l’ADN de Salah Abdeslam, un participant aux attentats de novembre 2015 à Paris et alors le fugitif le plus recherché en Europe – fuite qui aurait pu prévenir Abdeslam. Dans un autre incident, le camion de transmission d’une importante chaîne de télévision privée belge avait été pré-positionné près de la maison où Abdeslam se cachait avant même que la police n’ait commencé ses opérations.

« Ils sacrifient la sécurité de mon personnel sur l’autel de l’audimat », a déclaré Claude Fontaine, directeur de la police judiciaire belge, lors d’un débat télévisé.

Après chaque attaque, les médias ont été descendus en flammes, y compris de l’intérieur de la profession. Le 8 août 2016, trois semaines après le massacre de Nice, le chroniqueur et écrivain primé Jean-Claude Guillebaud a publié une rubrique intitulée « Quand les médias deviennent fous ».

Il ne fait aucun doute que certains parmi les médias ont exagéré et ont perdu de vue les règles d’éthique convenues. Mais si le danger pour l’intégrité journalistique réside dans l’exagération des actes terroristes, il tient également à la conviction de certains que la presse devrait faire partie de la lutte générale contre le terrorisme.

Il n’y a guère de doute quant à la position des journalistes. Après Paris, Bruxelles et Nice, les éditoriaux, les articles et les émissions étaient universellement remplis de la plus forte condamnation de ces actes odieux. Cependant, il existe un risque que de telles préoccupations concernant la mise en danger potentielle de la sécurité publique ou le désir d’être en harmonie avec un public choqué puissent conduire les journalistes à rendre moins percutante leur couverture légitime de la lutte contre le terrorisme et à minimiser leur rôle de chien de garde, au nom de l’unité nationale ou du bien commun.

Quelques journalistes belges se sont plaints lorsque, le 22 novembre 2015, la police belge avait « invité » la presse à rester silencieuse lors d’une descente dans des cachettes présumées de terroristes à Bruxelles, mais les médias se sont conformés et ont plutôt fait circuler les photos de chats sur leurs sites Web jusqu’au moment où il a été jugé sûr de faire un reportage sur ces raids. « Les médias belges sont-ils plus responsables ou plus serviles que leurs homologues français ? », a demandé Cécile Ducourtieux, correspondante du Monde à Bruxelles.

« La restriction de la couverture des opérations policières en direct est considérée légitime, tant qu’elle ne constitue pas un acte de censure des informations », a déclaré Jean-François Dumont, secrétaire général adjoint de l’Association des journalistes professionnels de Belgique.

Les journalistes belges sont restés sur les lieux et ont continué à filmer sans diffuser en direct ou afficher de détails précis en ligne sur l’emplacement des raids. Mais quelques heures plus tard, ils ont fourni une couverture complète des événements.

« Les médias ont le devoir de surveiller les actions policières ; ils ont un devoir d’inventaire », a expliqué Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information de la RTBF, radiodiffuseur public francophone belge.

En fait, ils ont le devoir d’aller au-delà du « fusion journalism », qui prévaut naturellement dans les premières heures suivant une attaque et tend à être motivée par l’empathie pour les victimes, les appels à l’unité nationale, à l’admiration pour les équipes de secours et au respect des missions des forces de sécurité.

Le consensus général des journalistes est que les sentiments de douleur et d’humanité ne peuvent pas remplacer le devoir de la presse de faire du reportage sur les faits – y compris les faits choquants ou incommodes. Certains politiciens sont prompts à stigmatiser les journalistes qui sont en désaccord et qui insistent pour savoir « Pourquoi ? » au risque de briser la communion émotionnelle de la nation. Lors d’une séance de questions-réponses au Sénat le 26 novembre 2015, le Premier ministre français Manuel Valls a déclaré qu’il en avait « assez de ceux qui cherchent en permanence des excuses ou des explications culturelles et sociologiques » pour les attaques. Le 9 janvier 2016, dans un hommage aux victimes des meurtres d’otages dans le magasin juif Hyper Cacher, Valls était convaincant. « Expliquer c’est déjà un peu excuser », a–t-il précisé. Son approche, cependant, a été contredite dans un rapport de mars 2016 commandé par le gouvernement après les attaques de novembre 2015. « Connaître les causes d’une menace est la première condition pour se protéger contre elle », écrivaient les auteurs, une équipe de chercheurs de la prestigieuse Alliance Athena (un collectif de chercheurs en sciences sociales), utilisant des mots qui définissent en même temps l’éthos journalistique.

Le fait est que la répulsion suscitée par les attentats ne dispense pas les journalistes de leur devoir de relater les faits et de poser des questions difficiles. « Dans les pages d’opinion, un facteur pris en considération était le timing – le délai jugé suffisant pour que les lecteurs soient prêts à composer avec une idée qu’ils auraient trouvée choquante pendant les premières 24 heures suivant les attaques », a écrit Chris Elliot, rédacteur des normes de The Guardian, le 23 Novembre 2015, juste après les attaques de Paris. « L’idée que ces attaques horribles aient des causes et que l’une de ces causes puisse être les politiques de l’Occident est une chose qui, dans les suites immédiates, pourrait inspirer la colère. Trois jours plus tard, c’est un point de vue qui doit être entendu ».

Alain Genestar, le directeur du magazine de photojournalisme Polka, a rédigé un éditorial dans le même sens en septembre 2016, défendant le droit et le devoir des médias d’informer de manière indépendante. « Chaque citoyen a le droit de mettre en doute l’efficacité de la politique de sécurité gouvernementale lorsque le bilan des morts est de 230 morts en 18 mois », écrivait-il. « Chaque citoyen a le droit de demander des explications au ministre de l’Intérieur qui, après l’attaque de Nice, avait la bouche cousue. L’unité, dans une véritable démocratie, ne signifie pas accorder la confiance aveugle et sourde à un homme, fût-il le Président. » Le titre de son éditorial, « Pendant les attaques la démocratie continue », soulignait que la réponse des États démocratiques, les méthodes qu’ils utilisent et les efforts qu’ils déploient pour éviter la mise en application d’exceptions à l’État de droit et de dérogations abusives aux droits fondamentaux, est cruciale pour lutter contre le terrorisme. Peu de journalistes, cependant, enquêtent sur des histoires qui pourraient remettre en cause l’efficacité ou la légalité des opérations des agences de police et de renseignement. Ces questions sont pour la plupart laissées aux chercheurs appartenant aux associations de défense des droits de l’homme ou des libertés civiles.

Andrew Stroehlein, directeur des médias européens à Human Rights Watch, a déclaré que « certains journalistes craignent d’être coupés des sources internes qui leur fournissent des renseignements sur les opérations, les arrestations ou les enquêtes ». « Ils peuvent aussi avoir peur de bouleverser le public, qui, en temps de crise, a tendance à faire confiance aux autorités et à considérer les journalistes non conformistes comme des mauvais patriotes ou même comme des idiots utiles au terrorisme ».

L’idée exprimée par l’ancienne rédactrice du Washington Post, Katherine Graham, selon laquelle « les actualités sont la force vitale de la liberté » n’est pas unanimement partagée. Dans le compromis entre liberté et sécurité, la plupart des gens, selon de nombreuses enquêtes, choisiraient une restriction des libertés et une approche qui accorde la priorité à la sécurité. À la suite du massacre perpétré par le « camionneur fou » le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais à Nice, qui a fait au moins 84 morts et blessé des centaines de personnes, un sondage de l’Institut Français d’Opinion Publique (IFOP) a conclu que 81 % de la population adulte française était d’accord avec l’imposition de limites au mode de vie libéral-démocratique traditionnel afin de combattre le terrorisme. « Nous assistons à une forme d’approbation démocratique du déclin des libertés démocratiques », a déclaré François Saint-Bonnet, professeur à l’Université de Paris.

Certaines autorités peuvent également être tentées d’abuser de l’argument de la sécurité publique ou de la sécurité policière pour défendre les politiques controversées sans rapport avec la menace terroriste. En août 2016, Christian Estrosi, l’un des principaux membres du parti d’opposition de centre-droit et ancien maire de Nice, a menacé de poursuivre les médias sociaux qui avaient partagé les photos d’une équipe de la police municipale qui interrogeait une femme musulmane modestement vêtue, assise sur la plage. Il a affirmé que ces photos, prises au plus fort de la polémique sur l’interdiction du burkini, un maillot de bain couvrant tout le corps, ont entrainé des menaces contre les agents.

Les autorités agissent de plus en plus comme si la menace du terrorisme ou du désordre public pouvait justifier un certain nombre d’exceptions à la liberté de faire du reportage. Aux Pays-Bas, on a invoqué « l’intérêt public » ou le risque pour « l’ordre public » ou la « coexistence pacifique » afin d’interdire aux journalistes de faire leur travail le plus fondamental, lorsqu’ils font un reportage sur un sujet de grand intérêt public : la migration. Dans un certain nombre de petites villes néerlandaises, les gouvernements ont créé une interdiction de la presse pour empêcher les journalistes de couvrir les débats publics entre les autorités et les résidents locaux sur l’ouverture des centres de réfugiés. Les autorités ont affirmé que la présence de caméras ou de journalistes enflammerait les passions et entraverait les efforts pour discuter avec civilité de cette question controversée.

« Dans une société ouverte et démocratique, il appartient aux médias de décider sur quoi et comment faire un reportage, et quelles méthodes utiliser », s’est plainte la Société néerlandaise des rédacteurs en chef.

Mais Sander Dekker, Secrétaire d’État néerlandais chargé de l’Éducation, de la Culture et des Sciences, a appuyé la décision en réponse à une question parlementaire, faisant valoir que la mesure n’était « pas disproportionnée ».

De plus en plus, les gouvernements démocratiques adoptent des lois et des mesures de sécurité publique qui compromettent l’exercice du journalisme indépendant. Le 30 juin 2015, le gouvernement espagnol a mis en vigueur une loi sur la sécurité publique, connue sous le nom de loi bâillon, qui permet l’imposition d’amendes lourdes à quiconque filme la police en action. De telles lois, selon le gouvernement espagnol, visent à protéger la vie privée et la sécurité des forces de sécurité et de leurs familles. Mais les groupes militants pour les droits de l’homme et la liberté de la presse se plaignent que la loi porte atteinte au droit de la presse de surveiller le comportement de la police et garantit l’impunité vis-à-vis de tout acte abusif ou de violation des droits fondamentaux.

En avril 2016, Axier Lopez, journaliste travaillant pour le magazine basque Argia, a été le premier journaliste à être condamné à une amende en vertu de la loi espagnole. Il avait affiché sur son compte Twitter une photo « non autorisée » de la police faisant une arrestation. « Grâce à ces images, il est possible d’identifier les officiers qui participent à l’opération, le risque étant que cela puisse résulter à l’identification publique des agents », a déclaré le juge dans l’affaire qui a suivi.

De même, en France, une « snoopers law » (loi des fouineurs) a été mise en vigueur en juillet 2015, permettant aux services de sécurité d’intercepter les conversations en ligne. La loi n’exonère pas les journalistes et pose donc un risque potentiel d’intrusion dans leur travail légitime, compromettant ainsi la confidentialité des sources, ont averti les groupes pour la liberté de la presse. Cette loi « accorde des pouvoirs excessivement importants de surveillance très intrusive sur la base d’objectifs larges et mal définis, sans autorisation judiciaire préalable et sans mécanisme de surveillance adéquat et indépendant », selon le Comité des droits de l’homme de l’ONU.

Au milieu du débat sur le droit des médias et, par extension, du public – de savoir, peu de personnes contesteront que le terrorisme est une menace majeure pour les sociétés démocratiques. La plupart des professionnels des médias sont conscients des dangers du terrorisme et de la responsabilité qu’ils ont de ne pas fournir aux terroristes « l’oxygène de la publicité ». Mais le terrorisme n’est pas seulement dangereux en raison de sa violence contre des personnes qui sont souvent des civils innocents. Les tueurs ont aussi pour but de dépeindre la démocratie comme une coquille vide qui peut facilement être brisée par la peur. Les terroristes tentent d’éroder progressivement ou même de démanteler ce qui constitue les garanties essentielles d’une démocratie efficace et dynamique.

En conséquence, les journalistes qui tentent d’être circonspects et prudents dans leurs reportages doivent également tenir compte du fait que le journalisme de surveillance indépendant est aujourd’hui plus que jamais nécessaire pour protéger les États démocratiques et leurs citoyens contre leur propre propension à réagir de manière excessive – bref, qu’une presse libre peut agir comme un garde-fou contre les abus et les restrictions, ce qui pourrait effectivement conduire les pays ciblés dans le piège des terroristes. L’assertion du légendaire journaliste rebelle I.F. Stone pourrait servir d’avertissement. « Tous les gouvernements mentent », écrit-il dans son livre célèbre de 1967, In a Time of Torment (Dans un temps de tourment), « mais le désastre guette les pays dont les fonctionnaires fument le même haschisch qu’ils distribuent ».

Comme l’avait préconisé le sénateur américain J. William Fulbright dans un discours prononcé le 25 avril 1966 lors de la guerre du Vietnam : «Critiquer son pays, c’est lui rendre un service et lui faire un compliment. C’est un service parce que cela peut stimuler le pays à mieux faire ; c’est un compliment parce que cela témoigne d’une conviction que le pays est en effet capable de mieux faire… La critique, en bref, est plus qu’un droit : c’est un acte de patriotisme – une forme plus élevée de patriotisme, à mon avis, que le rituel familier d’adulation nationale ».

Jean-Paul Marthoz est un journaliste et écrivain belge dont le livre récent sur le journalisme et le terrorisme a été publié par l’UNESCO. Il enseigne le journalisme international à l’Université catholique de Louvain (Belgique) et est l’ancien représentant du CPJ auprès de l’UE.