La Tunisie veut faire croire qu’elle est une nation progressiste qui respecte lew droits de l’homme. En réalité, c’est un Etat policier qui réduit au silence sans hésiter toute personne qui défie le président Ben Ali.

| SFAX, Tunisie |

23 septembre 2008

|

|

|

Sur la façade blanchie à la chaux de la prison de Sfax, là même où Slim Boukhdhir a purgé une peine d’un an de prison, un grand portrait du président Zine el-Abidine Ben Ali sourit avec assurance. Officiellement, le journaliste âgé de 37 ans a été mis derrière les barreaux pour avoir insulté un agent de police à un point de contrôle dans Sfax, la deuxième plus grande ville de Tunisie. Mais dans la réalité orwellienne de ce pays ensoleillé d’Afrique du Nord, l’incarcération de Boukhdhir a peu à voir avec le manque de respect envers la police et tout à faire avec le fait d’avoir offensé l’homme qui sourit sur la grande photo.

Du coup, en novembre 2007, le gouvernement de Ben Ali a décidé de lui envoyer un message plus clair. Alors que le journaliste se rendait de Sfax à Tunis après avoir été informé qu’il pouvait enfin récupérer son passeport, la police a fait arrêter son taxi en dehors de la ville et lui a demandé de sortir de la voiture. Les agents de police l’ont alors accusé de les avoir insultés – ce que le reporter nie vigoureusement – et l’ont emmené à un poste de police où ils l’ont frappé à plusieurs reprises au visage et l’ont accusé d’être un agent des Américains, selon son témoignage au CPJ. Le gouvernement a affirmé que l’arrestation de Boukhdhir n’avait aucun lien avec le journalisme. Une semaine plus tard, à l’issue d’une parodie de procès, Boukhdhir a été reconnu coupable d’« insulte à agent public » et de refus de délivrance de papiers d’identité à agent de police. Un témoin a dit à la famille de Boukhdhir que la police avait falsifié ses déclarations en vue d’incriminer le journaliste. De son côté, le juge a interdit que les témoins du parquet soient contre-interrogés. La peine d’un an de prison prononcée contre le reporter était non seulement la plus lourde autorisée par la loi mais, selon les avocats de la défense, elle est sans précédent pour une telle infraction. A l’issue d’une intense campagne internationale menée par des journalistes et des organisations de liberté de la presse, dont le CPJ, les autorités tunisiennes ont relâché Boukhdhir en juillet, faisant valoir son bon comportement. Mais son emprisonnement témoigne des mesures sévères et sophistiquées prises par le gouvernement tunisien pour museler les médias dissidents tout en se protégeant des critiques internationales. « Ils l’ont envoyé en prison pour le terroriser », déclare Mohammed Abbou, avocat des droits de l’homme qui a été lui-même emprisonné en 2005 pour des articles postés sur Internet et critiquant Ben Ali. Connue à travers le monde pour ses superbes plages et destinations touristiques, la Tunisie fonctionne tranquillement, à l’intérieur, comme un Etat policier. La presse écrite ne critique pas le président et est largement paralysée par l’autocensure. Les quelques voix critiques qui publient sur Internet, dans des publications étrangères ou dans des hebdomadaires d’opposition à faible diffusion, sont régulièrement harcelées et marginalisées par les autorités. Le code de la presse tunisien prévoit une panoplie de restrictions à la couverture journalistique, dont l’interdiction catégorique d’offenser le Président, de perturber l’ordre public et de publier ce que le gouvernement estime être de « fausses informations ». Une enquête du CPJ permet d’observer que, si ces lois ont été utilisées depuis des années pour poursuivre les journalistes, les autorités préfèrent désormais avoir recours à des tactiques plus subtiles pour surveiller ceux-ci de près. Par exemple, elles contrôlent le dépôt de publication des médias écrits et l’autorisation de diffuser pour les médias audiovisuels, refusant leur permission aux organes critiques. Elles contrôlent aussi la distribution des subventions et de la publicité publiques, usant ainsi de l’arme économique. Les journaux au franc parler peuvent être confisqués par la police. L’accès aux sites d’information électroniques au ton critique, à ceux appartenant à des organisations internationales de défense des droits de l’homme, ou encore au site très populaire de clips vidéos YouTube, est bloqué par le gouvernement. Les journalistes indépendants, dont certains sont en même temps des militants des droits de l’homme, ont aussi fait l’objet d’harcèlement. Leurs lignes téléphoniques sont coupées, ils reçoivent des menaces anonymes, sont placés sous surveillance policière, se voient refuser le droit de voyager à l’extérieur du pays, quand leurs mouvements à l’intérieur même du territoire ne sont pas restreints. Ceux qui franchissent les limites de la critique jugée acceptable par les autorités sont la cible de mesures plus sévères comme l’emprisonnement ou des agressions violentes. Un cas notoire fut celui, en 2005, de Christophe Boltanski, du quotidien françaisLibération, aspergé au gaz lacrymogène, battu et poignardé par quatre hommes non identifiés dans un quartier diplomatique hautement surveillé de Tunis. L’agression avait eu lieu quelques jours avant le sommet organisé par l’Onu sur l’Internet et juste après que Boltanski eut écrit un article décrivant les persécutions à l’encontre des militants des droits de l’homme. Dans des circonstances très similaires, le journaliste tunisien Riad Ben Fadhel avait été blessé, en 2000, par des coups de feu tirés depuis une voiture devant sa maison à Carthage, dans un endroit situé à quelques kilomètres du palais présidentiel, une des zones les plus sûres du pays. Quelques jours avant, il avait signé un article dans Le Monde priant Ben Ali de se retirer du pouvoir à la fin de son mandat. Depuis 2002, la Tunisie et le Maroc ont emprisonné plus de journalistes qu’aucun autre pays du monde arabe. Pour éviter la critique internationale, les autorités tunisiennes ont eu recours à des accusations non liées à l’activité journalistique. De telles charges ne touchent d’ailleurs pas que les journalistes : en février, les autorités ont mis en prison le comédien Hedi Ould Baballah pour des accusations de drogue largement considérées comme forgées de toutes pièces après qu’il a imité Ben Ali dans un sketch satirique peu flatteur. « Il existe de nombreuses pressions invisibles et indirectes », explique, sous condition d’anonymat, un professeur de journalisme tunisien expérimenté. « Il n’y a pas d’ordonnance officielle pour fermer les journaux ou emprisonner les journalistes. Mais on peut se poser la question : où est la presse indépendante ? » observe-t-il.

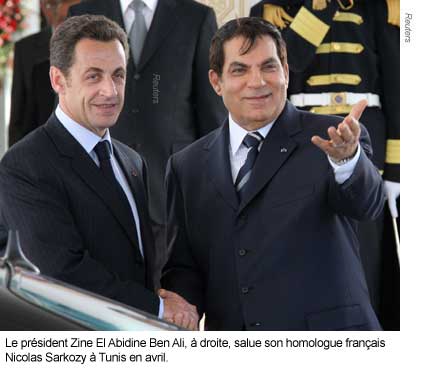

Les autorités contrent énergiquement la critique dans les forums internationaux en y introduisant des trouble-fêtes. En septembre 2007, un groupe d’entre eux a cherché à monopoliser la discussion lors d’une rencontre à l’université Johns Hopkins où était présent la journaliste et militante des droits de l’homme Sihem Bensedrine. Lorsque des critiques sont publiées dans la presse internationale, les porte-parole du gouvernement réagissent promptement. « Depuis l’accession au pouvoir du président Ben Ali en 1987, la Tunisie a mis en place un processus de réformes progressif mais irréversible visant à ancrer la démocratie, renforcer l’état de droit et promouvoir et protéger les droits de l’homme », écrit ainsi Taoufik Chebbi, chargé de la presse à l’ambassade de Tunisie à Washington, dans une lettre adressée au St. Paul Pioneer Press à la suite d’un rapport du CPJ sur les violations de la liberté de la presse. Chebbi ajoute que, grâce à ses réformes, le paysage politique a « changé de façon spectaculaire ». De tels changements ne comprennent cependant manifestement pas un dialogue direct avec ceux qui critiquent le bilan du gouvernement. Du Premier ministre Mohamed Ghannouchi au ministre de l’Intérieur Rafik Belhaj Kacem, de hauts responsables n’ont donné aucune suite aux nombreuses demandes de rendez-vous faites par le CPJ pour discuter en Tunisie, entre juin et juillet, des violations de la liberté de la presse. Le dernier exemple en date est la visite, en juillet, de la députée américaine Betty McCollum, une Démocrate du Minnesota, qui a fait l’éloge de la Tunisie comme « une voix de modération et de sagesse dans le monde », déclaration abondamment reprise par la presse progouvernementale. Journalistes et analystes tunisiens expliquent que ce type de soutien politique représente l’aide étrangère la plus prisée par le régime. Dans un article publié sur le site Internet de The Hill, McCollum a déclaré qu’elle s’était entretenue en privé avec des organisations de droits de l’homme mais que son voyage était centré sur « la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme ». Les liens de la Tunisie avec la France, son principal partenaire commercial, sont encore plus profondément ancrés. A l’instar de son prédécesseur Jacques Chirac, le président français Nicolas Sarkozy entretient des relations chaleureuses avec Ben Ali. Lors d’une visite à Tunis, en avril, il a déclaré : “Je ne vois pas au nom de quoi je me permettrais, dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m’ériger en donneur de leçons.” Bien que l’Union européenne critique occasionnellement la Tunisie sur la question des droits de l’homme, ses intérêts politiques et économiques prennent le dessus sur les inquiétudes quant à ces violations par le gouvernement.

Aujourd’hui, beaucoup de journalistes tunisiens qualifiés se plaignent de l’état navrant de leur profession. Ils soulignent l’écart entre leur pays et ses voisins algérien et marocain, où une presse critique a pris racine malgré une dure répression gouvernementale. Plusieurs cas étudiés par le CPJ montrent que des journalistes tunisiens en vue ont quitté le pays pour trouver du travail dans des médias internationaux. « En Algérie, ils avaient l’habitude d’assassiner les journalistes, mais en Tunisie ils ont tué la profession », dit Taoufik Ben Brik, un journaliste indépendant âgé de 48 ans, en référence à la campagne d’assassinats menée par des groupes armés en Algérie dans les années 90. Critique sévère de Ben Ali, Ben Brik écrit désormais pour des organes d’information internationaux. Ben Ali a affiné sa stratégie de « containment » depuis plus deux décennies. La République de Tunisie n’a connu que deux présidents depuis son indépendance acquise aux dépens de la France, en 1956. Habib Bourguiba, héro nationaliste et « président à vie », a dirigé pendant 31 ans la modernisation et le développement du pays. Sous sa gestion autocratique, la Tunisie n’a guère été une démocratie libérale. Mais il a permis une petite dose d’expression politique dans l’opposition et les journaux indépendants. Alors que sa présidence devenait plus chaotique dans ses dernières années au pouvoir, cette marge de manœuvre du débat critique s’est rétrécie et les fermetures de journaux et la censure ont augmenté. Lorsque Ben Ali, alors Premier ministre, a déposé le président Bourguiba, les Tunisiens ont eu un moment d’optimisme avec la libération des prisonniers politiques et la promesse d’élections. « De 1987 à 1989, la Tunisie a connu une sorte de printemps [politique] », raconte Rachid Kechana, rédacteur en chef de l’hebdomadaire d’opposition tunisien Al-Mawkif. « Des élections étaient prévues et les gens pensaient faire l’expérience du pluralisme. Mais ce fut la déception. Après cela, l’Etat est devenu plus autoritaire et la presse en a été la première victime. » Ben Ali a d’abord réprimé l’opposition islamiste, puis toute personne n’étant pas d’accord avec son régime. Journaux indépendants au ton critique ou journaux d’opposition – comme Le Maghreb, Al Badil et l’hebdomadaire islamiste Al-Fajr – ont été purement et simplement fermés ou contraints de le faire sous la pression du gouvernement. Le directeur du journal Al-Rai, par exemple, a été poussé à fermer cet hebdomadaire indépendant après que Rejiba a, dans une rubrique, questionné les qualités politiques de Ben Ali et émis des doutes sur ses intentions démocratiques. Le gouvernement de Ben Ali a largement réussi à vider de sa sève le journalisme national. La presse écrite généraliste est dominée par des publications progouvernementales fournissant une couverture servile du président, le louant comme l’architecte du changement et un héraut de la liberté. En 2007, un rapport du département d’Etat américain a conclu que même les médias théoriquement privés prenaient des ordres auprès de hauts membres du gouvernement et que « tous les médias sont soumis à une importante pression gouvernementale sur certains sujets ». Les « unes » des journaux montrent tous les jours la photo d’un Ben Ali bienveillant, parfois en train de rencontrer un dignitaire étranger, parfois en simple portrait. Les pages intérieures sont remplies de nouvelles sportives et de société. La critique, occasionnelle, est de nature générale et évite de mentionner une autorité par son nom ou de dire que c’est la faute de la politique gouvernementale. En juin, alors que les Tunisiens de la ville méridionale de Redeyef manifestaient contre le chômage, le népotisme et l’augmentation du coût de la vie, les quotidiens faisaient leur une sur les étudiants en train de passer leur baccalauréat.

Le ministère de l’Intérieur enregistre tous les médias écrits, refusant son autorisation à des titres perçus comme indépendants. Au cours de cette décennie, le gouvernement a mis en place l’Agence nationale des fréquences, chargée de délivrer les autorisations de diffusion aux opérateurs privés. Mais ses critères d’approbation n’ont jamais été rendus publics et le CPJ a constaté que plusieurs candidats indépendants n’ont pas même reçu de réponse de l’agence. Cette agence a autorisé une station de télévision et trois radios. Toutes sont la propriété de milieux d’affaires proches du régime. De surcroît, les autorisations interdisent à ces stations de diffuser toute information politique, à l’exception des dépêches de l’agence de presse gouvernementale. « Les journalistes sont toujours en train de se demander si les autorités vont accepter ce qu’ils écrivent. Ils ne parlent jamais de ce que les lecteurs veulent. Parfois, une critique apparaît dans la presse quotidienne mais elle n’est pas dirigée vers les principaux décideurs », dit un journaliste chevronné travaillant dans la presse progouvernementale et s’exprimant sous condition d’anonymat, par crainte de représailles. Cette crainte est bien fondée. Par le biais de l’Agence tunisienne de la communication extérieure (ATCE), le gouvernement répartit les budgets publicité des agences gouvernementales et des compagnies publiques et punit les publications critiques en pratiquant la rétention de publicité, selon les témoignages de journalistes recueillis par le CPJ. Selon les mêmes sources, les annonceurs privés ont l’habitude de suivre le gouvernement quand celui-ci retire sa publicité à un organe. L’ATCE opère de façon opaque. Elle ne divulgue pas les directives suivies pour l’attribution des encarts publicitaires. Oussama Romdhani, directeur général de l’ATCE, n’a pas répondu aux demandes répétées du CPJ. Malgré ce vieux passif d’entraves à la presse, Ben Ali fait fréquemment de faux appels à la fin de l’autocensure. « Nous avons toujours considéré la liberté d’expression comme un droit de l’homme fondamental », affirme-t-il en mai dans une dépêche de Reuters. « Nous réitérons notre appel à redoubler d’efforts (…) pour diversifier et enrichir les espaces de dialogue dans les différents médias afin de garantir une information nationale enrichie et audacieuse, (…) loin de toutes les formes d’autocensure et de censure externe. » Raouf Cheikhrouhou, directeur de la société de presse Dar al-Sabah et l’un des rares hauts responsables de l’information progouvernementaux à avoir accepté de recevoir le CPJ, défend ses publications et assure de leur indépendance. Interrogé sur les raisons pour lesquelles ses journaux, dont l’influent quotidien Al-Sabah, qui diffuse à 40 000 exemplaires, ne s’intéressent pas à la corruption au sein de l’Etat et ne critiquent pas des responsables de haut rang, il dit que c’est à cause de la loi. « Ici, en Tunisie, il y a une loi sur la presse et vous ne pouvez pas sortir de la loi », dit-il. « Selon la loi, nous ne pouvons pas offenser le président. La Tunisie n’est pas l’Europe. C’est un pays arabe et musulman. (…) Nous avançons pas à pas et je crois que la presse va dans la bonne direction. » Lorsque les journaux progouvernementaux se mettent à pratiquer un journalisme agressif, cela consiste souvent à salir les journalistes et militants indépendants. Des journaux comme Echourouk, le plus important quotidien en matière de distribution, et les hebdomadaires Assarih et Al-Hadath, publient régulièrement des attaques personnelles contre des journalistes, les qualifiant de « traîtres » et « d’agents de l’étranger ». Les responsables de la rédaction de ces journaux n’ont pas répondu aux demandes d’entretien du CPJ. A l’autre extrémité de l’échiquier d’une presse progouvernementale généreusement financée, on trouve de tout petits journaux d’opposition et des publications électroniques faisant face à d’énormes obstacles. Toutes publications confondues, leur diffusion représente environ 30 000 exemplaires par semaine (Echourouk, quotidien progouvernemental, aurait à lui seul une diffusion de 80 000 ex.). Ces journaux sont plus chers et marquent tous des limites à leur couverture politique. Dans la réalité, seuls deux journaux d’opposition – les hebdomadaires Al-Mawkif, qui appartient au Parti démocratique progressiste, et Mouatinoun, lié au Forum démocratique pour le travail et les libertés – appliquent ce qui peut être qualifié de politique éditoriale agressive constante. Les autres dépendent des subventions de l’Etat pour un montant d’environ 90 000 dinars tunisiens par an (75 000 dollars US), reçoivent de lucratifs encarts publicitaires des agences de l’Etat et des compagnies publiques et sont, en conséquence, politiquement dociles. Pourtant, son journal est passé de 4 à 12 pages, son tirage a décuplé pour atteindre 10 000 exemplaires et il s’est enhardi dans son travail d’information. Son influence grandissante a entraîné une plus grande pression du gouvernement, ce qui a posé de nouvelles difficultés. Dépendant de ses ventes en kiosque, Al-Mawkif peut être paralysé financièrement chaque fois que le gouvernement le décide. « Chaque semaine, nous devons calculer le risque. Quand nous choisissons un titre, nous devons penser à quel point il va contrarier le gouvernement », raconte Kechana. En mars, la réponse à cette question est venue après que le journal a publié une série d’articles coriaces sur les violations des droits de l’homme, sur un contrat douteux impliquant un homme d’affaires proche de Ben Ali, et sur la téméraire candidature à l’élection présidentielle de l’ancien chef du Parti démocratique progressiste, Nejib Chebbi. Peu après, des exemplaires du journal ont commencé à disparaître des kiosques. Pendant quatre semaines entre mars et avril, les vendeurs ont dit que la police secrète a ramassé les exemplaires par paquets, selon Kechana. Al-Mawkif a aussi découvert de nombreux exemplaires non distribués dans les bureaux de son distributeur, Sotupresse. Les comptes du journal montrent une chute drastique de ses ventes, jusqu’à seulement 744 exemplaires en une semaine. Saleh Nouri, directeur général de Sotupresse, nie l’allégation contre lui, affirmant que sa société opère « librement ». Les autorités tunisiennes n’ont pas souhaité rencontrer le CPJ à ce sujet. En même temps que les exemplaires du journal étaient retirés de la circulation, Al-Mawkif a été la cible d’une demande de dommages et intérêts d’un montant de 500 000 dinars (415 000 dollars US), déposée par cinq distributeurs d’huile de cuisine. Ces sociétés prétendent que le journal a publié de fausses nouvelles dans un commentaire appelant à ce qu’une enquête soit menée sur les informations selon lesquelles de l’huile de cuisine contaminée était illégalement exportée vers l’Algérie. La plainte a été déposée alors qu’aucune de ces cinq sociétés n’avait été nommée dans l’article et que le commentaire était basé sur le reportage publié dans le quotidien algérien Al-Khabar. Hassan al-Thabeet, avocat représentant ces entreprises, affirme avoir été contacté séparément par celles-ci et qu’elles n’ont pas agi de concert. Il a refusé de faire tout autre commentaire. Mouatinoun, hebdomadaire critique fondé en 2007 comme la voix du Forum démocratique pour le travail et les libertés, fait face à des obstacles économiques et politiques comparables. Mustafa Ben Jaafar, chef bienveillant de ce parti et aussi directeur du journal, publie Mouatinoun grâce à des employés bénévoles installés dans un appartement de quatre pièces au centre-ville de Tunis. Il vend environ 1000 exemplaires par numéro. Il dit qu’il ne peut obtenir aucune publicité des compagnies publiques et que les vendeurs cachent son journal dans leurs kiosques. Des membres de la sécurité en civil surveillent le bâtiment où se trouve la rédaction. « Ils sont là 24 h/24 », dit Ben Jaafar. « Il s’agit d’une forme d’intimidation à l’encontre de citoyens lambda. » Aux yeux de ce gouvernement soucieux de son image, il est préférable de marginaliser ces journaux que de les faire fermer. « Le gouvernement a besoin de Al-Mawkif pour montrer au monde qu’il possède des médias ouverts alors qu’en réalité cette ouverture est strictement limitée », dit Lofti Hajji, le correspondant d’Al-Jazeera à Tunis.

Cette année, pour la cinquième fois en neuf ans, Bensedrine a demandé la permission de produire une version imprimée de Kalima. Mais les responsables au ministère de l’Intérieur n’ont pas accepté sa requête. Kalimacontinue d’être diffusé à quelques centaines d’exemplaires polycopiés non autorisés, mais il est essentiellement diffusé sur Internet et par courrier électronique. L’accès de son site Internet est bloqué en Tunisie mais est très lu à l’étranger. Kalima fait partie d’un nombre croissant de samizdats électroniques qui surgissent hors de portée des censeurs. Son approche agressive de l’information et du commentaire politique en a fait la cible d’un harcèlement intense prenant la forme de menaces, d’intimidation, d’agressions violentes, et d’emprisonnement. Bensedrine et la rédactrice en chef Neziha Rejiba disent que leurs bureaux sont régulièrement cambriolés et qu’elles arrivent le matin pour trouver les ordinateurs allumés et les fichiers imprimés. « Ils veulent nous montrer que nous ne travaillons pas dans un environnement sûr », dit Bensedrine. Tout comme les autres journalistes indépendants, leurs boites de courrier électronique sont noyautées par des programmes malveillants. Un jour, tous les e-mails en attente pour Bensedrine ont disparu après qu’elle a ouvert l’un d’entre eux. Bensedrine a été emprisonnée pendant six semaines en 2001 après avoir parlé de corruption et de violations des droits de l’homme dans un entretien avec une chaîne de télévision par satellite. Elle a été la cible de nombreuses agressions, comme celle, en 2004, où de présumés agents de la police secrète l’ont frappée au visage et à la poitrine. Dans les journaux progouvernementaux comme Ashourouq, Assarih, et Al-Hadath, elle a été la cible d’attaques personnelles virulentes, étant traitée de prostituée, de « créature du diable » et de « vipère haineuse ». L’un de ceux ayant conduit des attaques, Abdelhamid Riahi de Ashourouq, a plus tard été décoré par le Président pour accomplissements dans le domaine de la culture. En 2007, Omar Mestiri, militant des droits de l’homme et directeur général de Kalima, a été la cible d’une plainte fallacieuse pour diffamation, déposée par Mohammed Baccar, un avocat étroitement lié aux autorités gouvernementales. L’affaire repose sur un article publié en septembre 2006 dans lequel Mestiri critique la décision du barreau tunisien de revenir sur la radiation de Baccar. Le parquet n’a pas contesté la véracité de cette information mais a exigé que Mestiri dévoile ses sources. Finalement, Baccar a retiré sa plainte. Mais le lendemain même, des pyromanes non identifiés ont mis le feu au bureau d’Ayachi Hammami, l’avocat des droits de l’homme chargé de la défense de Mestiri. Certains types de sujets sont hors de portée, même pour les journalistes tunisiens les plus entreprenants. En janvier et dans les mois suivants, des manifestations violentes contre le chômage, le népotisme et l’augmentation des prix alimentaires ont secoué la ville minière de Redeyef, au Sud du pays. Mais il n’y a eu virtuellement aucune couverture de ces événements. Journalistes et militants disent que les forces gouvernementales ont bouclé la ville et interdit aux non résidents et aux journalistes d’y pénétrer. En juin, les autorités ont détenu pendant deux jours le reporter et militant Hadi al-Ridaoui après qu’il a pris des photos et interviewé dans l’hôpital de la ville voisine de Gafsa des manifestants blessés. « On peut écrire tout ce qu’on veut sur le sport. Mais sur des questions importantes pour la société, comme les manifestations à Redeyef, la presse ne peut rien faire, à part imprimer ce que veut le gouvernement », dit Hajji, le correspondant d’Al-Jazeera. La situation dans laquelle se trouve Hajji illustre les sérieuses limites que le gouvernement est prêt à imposer à la presse internationale. L’ATCE contrôle les correspondants étrangers en requérant d’eux qu’ils obtiennent une accréditation gouvernementale et qu’ils aient la permission explicite de couvrir tout événement officiel. Depuis 2004, les autorités ont refusé d’accréditer Hajji, dans le cadre d’une vieille querelle entre le gouvernement tunisien et Al-Jazeera à propos de la couverture des dissidents dans le pays. Hajji n’a pas de bureau et n’est pas autorisé à couvrir l’actualité, bien qu’il continue à envoyer des reportages pour le site Internet d’Al-Jazeera et d’autres articles par e-mail. Selon lui, la police arrive si souvent au lieu de ses rendez-vous et entretiens qu’il est évident qu’elle surveille ses conversations téléphoniques. En mai, alors qu’il se rendait à l’audience concernant la plainte contre Kechana à propos de l’huile de cuisine, la police l’a retardé à un péage jusqu’à ce que l’audience ait été achevée. Si beaucoup de journalistes indépendants travaillent encore, d’autres perdent espoir. Alors que Ben Ali se prépare pour un cinquième mandat en 2009, les reporters se préparent à de nouvelles mesures de répression visant à s’assurer de la réélection sans heurt du Président pour cinq années supplémentaires. « Il n’y a pas de place pour un projet de presse indépendant aujourd’hui », constate le professeur de journalisme tunisien. Pour du travail de propagande, oui, dit-il. Pour des projets commerciaux, assurément. Et nul doute qu’il y aura toujours beaucoup d’argent de l’Etat pour donner bon teint à l’image internationale de la Tunisie. Mais le cas de Hajji – comme ceux de Boukhdhir, Bensedrine, Kechana, et d’autres – illustre la détermination du gouvernement à contrôler l’information et à réprimer la libre expression. Tant que la situation ne changera pas, tant que les alliés internationaux de la Tunisie n’élèveront pas la voix pour que cela change, les chances que prennent corps les libertés politiques en Tunisie seront gravement limitées. Joel Campagna était le responsable du programme du Moyen-Orient et de l’ Afrique du Nord du CPJ. |

||

Boukhdhir, ancien reporter au service arts et culture dans la presse progouvernementale, a fait ce que peu de journalistes tunisiens osent faire : critiquer Ben Ali et les membres de sa famille, qui domine la vie politique et économique de ce pays méditerranéen de 10 millions d’habitants. Les articles de Boukhdhir, publiés en tant que journaliste indépendant sur Internet ou dans des publications étrangères, accusent Ben Ali de pratiques népotiques, comme le fait d’acheminer des fonds de l’Etat vers une école privée dirigée par une de ses nièces. Rapidement, Boukhdhir a attiré l’attention des autorités. Licencié, sous la pression du gouvernement, de son travail au journalAkhbar al-Jumhuriyya, il s’est d’abord vu refuser un passeport puis a été agressé une fois par la police secrète dans le centre-ville de Tunis, peu de temps après avoir publié sur Internet un article critiquant les pratiques commerciales du beau-frère de Ben Ali. Sans se laisser intimider, Boukhdhir a continué d’écrire.

Boukhdhir, ancien reporter au service arts et culture dans la presse progouvernementale, a fait ce que peu de journalistes tunisiens osent faire : critiquer Ben Ali et les membres de sa famille, qui domine la vie politique et économique de ce pays méditerranéen de 10 millions d’habitants. Les articles de Boukhdhir, publiés en tant que journaliste indépendant sur Internet ou dans des publications étrangères, accusent Ben Ali de pratiques népotiques, comme le fait d’acheminer des fonds de l’Etat vers une école privée dirigée par une de ses nièces. Rapidement, Boukhdhir a attiré l’attention des autorités. Licencié, sous la pression du gouvernement, de son travail au journalAkhbar al-Jumhuriyya, il s’est d’abord vu refuser un passeport puis a été agressé une fois par la police secrète dans le centre-ville de Tunis, peu de temps après avoir publié sur Internet un article critiquant les pratiques commerciales du beau-frère de Ben Ali. Sans se laisser intimider, Boukhdhir a continué d’écrire. Sur le plan international, le gouvernement a recours à une stratégie agressive de relations publiques. Selon les témoignages de journalistes recueillis par le CPJ, le régime fournit aux journalistes de la région des voyages tout frais payés pour couvrir des événements officiels tels que la commémoration annuelle du coup d’état de novembre 1987, qui a porté Ben Ali au pouvoir. Le Réseau arabe pour l’information sur les droits de l’homme (ANHRI), basé au Caire, a rapporté que des journaux égyptiens étaient payés pour produire des articles félicitant Ben Ali pour ses « réformes démocratiques » et ses « qualités de dirigeant ».

Sur le plan international, le gouvernement a recours à une stratégie agressive de relations publiques. Selon les témoignages de journalistes recueillis par le CPJ, le régime fournit aux journalistes de la région des voyages tout frais payés pour couvrir des événements officiels tels que la commémoration annuelle du coup d’état de novembre 1987, qui a porté Ben Ali au pouvoir. Le Réseau arabe pour l’information sur les droits de l’homme (ANHRI), basé au Caire, a rapporté que des journaux égyptiens étaient payés pour produire des articles félicitant Ben Ali pour ses « réformes démocratiques » et ses « qualités de dirigeant ». “Je ne vois pas au nom de quoi je me permettrais, dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m’ériger en donneur de leçons”, a déclaré Nicolas Sarkozy à Tunis

“Je ne vois pas au nom de quoi je me permettrais, dans un pays où je suis venu en ami et qui me reçoit en ami, de m’ériger en donneur de leçons”, a déclaré Nicolas Sarkozy à Tunis