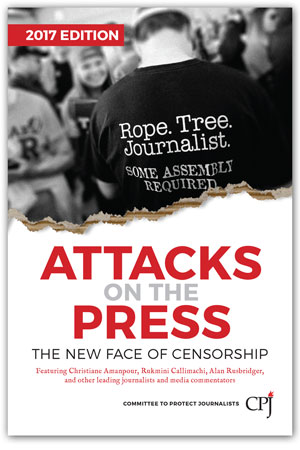

Le public est privé d’informations lorsque des journalistes sont assassinés

Par Robert Mahoney

Le journaliste Avijit Roy a créé le blog « Mukto-Mona », ou Penseur libre, pour servir de tribune à l’expression libre et aux idées qui défient l’intolérance religieuse croissante dans son Bangladesh natal. Son blog pour la liberté intellectuelle lui a coûté la vie.

Le blogueur américano-bangladeshi et sa femme ont été attaqués par des assaillants armés de machettes et de couteaux soupçonnés d’être des extrémistes islamistes alors qu’ils quittaient une foire aux livres qui se tenait dans la capitale, Dhaka, en 2015. Roy est mort ; sa femme a été grièvement blessée.

La brutalité de l’attaque et la notoriété de la victime ont choqué le pays, et ce n’était pas fini. Quatre autres blogueurs ont été tués à coups de machettes ou de couteaux cette même année dans des incidents distincts, une fois encore par des personnes soupçonnées d’être des extrémistes. Personne n’a été poursuivi.

La barbarie de cette vague d’attaques sans précédent a atteint son objectif : l’extinction des voix indésirables. Les blogueurs qui ont été menacés ont quitté le pays ou ont modéré leurs critiques, selon des journalistes Bangladeshi.

Cette tactique d’intimidation meurtrière a eu le même effet dissuasif lorsqu’elle a été utilisée par d’autres groupes d’extrémistes religieux, mais aussi par des gangs purement criminels.

Le pseudo État islamique (EI) en Syrie et en Irak s’est spécialisé dans les exécutions macabres de journalistes, qui vont de la décapitation d’otages étrangers et de la diffusion des meurtres sur le Web à la flagellation de reporters locaux contre des arbres pour mettre en garde les résidents.

Au Mexique, les cartels de drogue ont suspendu les corps d’utilisateurs de réseaux sociaux à un pont et ont mis en scène un tableau macabre avec le corps sans tête d’un activiste des réseaux sociaux pour mettre en garde d’autres personnes qui s’aventureraient à parler de leurs opérations ou à les critiquer.

Les meurtres sont la manifestation effroyable de la censure dans les pays où l’État de droit a été mis à mal ou s’est complètement effondré, et laisse progressivement place à des codes appliqués par des criminels ou des fanatiques religieux et politiques.

Les différences politiques, culturelles et religieuses entre l’Asie du Sud, le Mexique et le Levant sont évidentes, mais pour un certain nombre de journalistes et de blogueurs de ces régions, la censure par la violence extrême est une réalité quotidienne. Les conséquences pour le public de ces reporters sont les mêmes : une zone de silence. On prive le public d’informations indépendantes, et dans le cas de l’EI, on le nourrit « d’informations » destinées à promouvoir les intérêts du groupe.

La censure a toujours traqué l’expression libre. De la Chine ancienne jusqu’à la Rome impériale, en passant par les lois sur les étrangers et la sédition d’États-Unis prétendument libres de toute tyrannie, les gouvernements ont agi comme s’il leur incombait de maintenir l’ordre public et la moralité en limitant l’expression et la critique. Ainsi, quand le blogueur saoudien Raif Badawi « a diffamé » la religion en 2012, c’est l’État saoudien qui a ordonné qu’il soit emprisonné et fouetté.

Mais au Bangladesh, des voyous armés de machettes ont pris sur eux de réduire au silence Avijit Roy, qu’ils considéraient comme un diffamateur religieux. Les journalistes sont depuis longtemps menacés par des fanatiques de tout bord, mais ces derniers sont de plus en plus nombreux et les États n’arrivent pas à les contenir. L’impunité des meurtres de journalistes est l’un des plus grands défis auxquels sont confrontés les médias, notamment dans les pays du Sud, selon des recherches menées par le CPJ. Au cours des 10 dernières années, la justice n’a été rendue que dans trois pour cent des meurtres de journalistes à travers la condamnation des commanditaires. Au cours de la même période, des groupes politiques, notamment l’EI et d’autres organisations extrémistes, ont été les auteurs présumés dans plus de 40 pour cent des affaires de meurtre. L’une des raisons de cette recrudescence est que les meurtriers savent qu’ils s’en tireront à bon compte. La probabilité d’une sanction pénale étant très faible, les extrémistes religieux ou les caïds de la drogue n’ont qu’un simple calcul politique à faire. Et pour beaucoup d’entre eux, le calcul est simple — en assassinant quelques journalistes connus avec une brutalité sensationnelle, les autres organes de presse seront contraints, par cette manœuvre d’intimidation, à l’autocensure et au silence.

De ce fait, des prétendus acteurs non étatiques violents — des milices et le crime organisé, des groupes d’insurgés et de terroristes — constituent autant une menace pour la liberté de la presse et la vie et la liberté des journalistes que les régimes répressifs.

Les gouvernements, au moins en théorie, sont responsables devant les populations qu’ils servent et doivent répondre des engagements internationaux qu’ils signent. Ils peuvent être influencés par des mécanismes internationaux, tels que les Nations unies, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et des organisations de défense, qui les rappellent à ces obligations. Ni l’État islamique, ni le cartel des Zetas n’obéit à ces règles, et ils ne reçoivent certainement pas de délégations de syndicats indépendants de journalistes ou d’organisations de défense de la liberté d’expression.

L’État islamique et Al-Qaïda, avec ses nombreux affiliés, ont donné une nouvelle tournure à la propagande par le fait avec leurs attaques et leurs bombardements spectaculaires, notamment le kidnapping ou le meurtre de journalistes, des déserts de la Syrie jusqu’au bureau d’un journal satirique à Paris. Ils utilisent les réseaux sociaux et d’autres nouvelles plateformes de communication pour promouvoir les attaques comme outils de recrutement ou d’intimidation.

Les journalistes occidentaux commencent à apprendre ce que les reporters dans la plupart des autres régions du monde savent déjà depuis des années : qu’ils sont en danger non seulement sur le champ de bataille, mais aussi chez eux et au bureau.

À eux tous, le Groupe islamique armé d’Algérie et les différents groupes rebelles, paramilitaires et criminels de Colombie ont tué un grand nombre de journalistes dans les années 1990 dans le but de contrôler l’information. Mais ça, c’était avant le Web et les réseaux sociaux. Pour la plupart du public occidental, l’arc narratif de la censure violente et de l’intimidation commence à Karachi en 2001 avec le kidnapping et la décapitation du reporter du Wall Street Journal, Daniel Pearl, attribués à Al Qaïda. Il se poursuit en 2006 avec les menaces de mort à l’encontre du quotidien danois Jyllands-Posten en représailles à la publication de caricatures du Prophète Mahomet, jusqu’aux décapitations des journalistes américains James Foley et Steven Sotloff par l’EI en Syrie en 2014 et au massacre de huit journalistes de Charlie Hebdo en France en 2015. Les décapitations par l’EI ont envoyé une onde de choc dans toute l’industrie de la presse et ont effectivement transformé le territoire occupé par l’EI en zone d’exclusion pour les employés d’agences de presse occidentales et autres pigistes. À cause de cette situation, une bonne partie du monde doit s’en remettre à des activistes syriens locaux et à des citoyens devenus journalistes pour obtenir des informations provenant de l’intérieur du califat auto-proclamé. Mais ces informations sont chèrement payées. Au moins 23 journalistes ont été assassinés par des militants de l’État islamique en Syrie, en Irak, en Turquie et en France. Les chefs de l’État islamique veulent contrôler toutes les informations qui entrent dans leur territoire proclamé ou qui en sortent, et éliminer quiconque met à mal cette ambition.

« Ils ont fermé l’espace narratif en faisant fuir les journalistes », a déclaré Charlie Winter, un ancien associé de recherche principal à l’Université d’État de la Géorgie qui étudie les stratégies de communication de l’EI. « L’EI prend des gens pour cibles dans le but de produire un vide », puis tente de combler ce vide avec ses propres « informations ». L’État islamique a créé sa propre station radio Al-Bayan ainsi qu’un réseau de distribution sophistiqué de son bulletin d’information « Al-Naba », selon Winter et d’autres observateurs de l’EI. Dans la ville irakienne de Mossoul, il a installé des dizaines de kiosques d’information qui distribuent des clés USB contenant des vidéos et du contenu écrit.

« Il cherche à créer un monopole de l’information…où la télévision par satellite ne pénètre pas, où l’Internet est inaccessible », a déclaré Winter au CPJ. « Mais il n’en n’est pas encore là, et il en est même assez loin. » Sa méthode de censure pour contrôler l’information qui sort de son territoire est binaire : travailler avec nous ou mourir.

Quiconque sort un smartphone pour photographier ou enregistrer quelque chose risque d’être arrêté et exécuté, selon les journalistes et les résidents qui ont fui la zone. Mail il existe encore un noyau dur de résidents clandestins prêts à risquer leurs vies pour documenter la manière dont leur région est dirigée.

« Il existe un trou noir de l’information dont s’échappent des petits points lumineux émis par des activistes qui sont à l’intérieur », a ajouté Winter. Il a mentionné des collectifs de journalistes tels que RBSS (Raqqa is Being Slaughtered Silently – Raqqa est massacrée en silence) et Regard sur la patrie.

Ahmed Abd al-Qader est l’un de ces points lumineux. Il a aidé à créer Regard sur la patrie, un collectif anonyme de journalistes et d’activistes formé pour transmettre des informations provenant de zones où les reportages indépendants sont proscrits. Il sait que la capture d’un reporter par l’EI signera son arrêt de mort. L’État islamique a tué son frère et a tenté de l’assassiner par deux fois.

« Beaucoup de gens qui essaient de faire des reportages sur eux sont exécutés en public », a-t-il déclaré.

En 2015, une vidéo montrant deux hommes « avouant » travailler pour RBSS et s’identifiant comme Faisal Hussain al-Habib et Bashir Abduladhim al-Saado a circulé. À la fin de la vidéo, on voit les hommes être attachés à des troncs d’arbres puis abattus. Bien que RBSS, un groupe de journalistes citoyens formé après la prise de Raqqa par l’EI en 2014, ait nié que les hommes travaillaient pour l’organisation, le message envoyé à tout le monde, à l’intérieur comme à l’extérieur de Raqqa, était clair.

Les tentatives de coercition pour dénicher les journalistes ont fait place aux exécutions publiques. Le père et le frère adoptif de l’un des membres de RBSS ont été pris en otages pour contraindre les reporters à se rendre à l’EI. Ils ne se sont pas rendus et les deux membres de la famille ont été tués.

Abd al-Qader ne sait que trop bien ce qu’il en coûte de contrarier l’EI. Selon lui, l’EI a essayé de l’assassiner à deux occasions, même après qu’il a fui la Syrie pour la sécurité relative de la Turquie voisine. « Daech », a-t-il déclaré en désignant l’EI par le nom souvent utilisé par ses critiques, « m’a pris pour cible en Turquie et a tué mon frère parce que nous l’avons dénoncé comme une organisation terroriste… et avons relaté l’animosité qu’éprouvent les locaux envers lui ». Il s’est excusé de ne pas pouvoir s’exprimer plus clairement sur les événements, mais après avoir reçu une balle en plein visage en juin 2016, il a encore du mal à parler. Il s’est rappelé comment, en 2015, les agents de l’EI avaient tué Ibrahim Abd al-Qader, son frère et son confrère de Regard sur la patrie, ainsi que leur collègue Fares Hamadi, dans un appartement à Urfa dans le sud-est de la Turquie, mettant ainsi fin à toute illusion d’une vie plus sûre en exil.

Abdel Aziz al-Hamza, un membre fondateur de RBSS qui a reçu le Prix international de la liberté de la presse décerné par le CPJ en 2015 pour son travail en Syrie, n’est pas surpris que l’EI exerce sa censure meurtrière au-delà de son territoire immédiat. « Toutes les personnes connues pour travailler avec nous sont parties en Europe… parce que nous ne pouvons pas considérer la Turquie comme un endroit sûr », a fait remarquer al-Hamza, qui vit exilé en Europe.

À plus de 11 000 km du Mexique, une poignée d’irréductibles journalistes régionaux partagent ce sentiment. Même si le Mexique peut se vanter du dynamisme de sa démocratie et de son économie, de vastes étendues du pays sont en proie au crime organisé et aux gouvernements locaux corrompus. L’ouverture d’un bureau de procureur fédéral pour enquêter sur les crimes contre la liberté d’expression et la mise en place d’un mécanisme de protection fédérale se sont avérées globalement inefficaces, et les cartels contrariés continuent à assassiner en toute impunité les reporters de médias grand public et les blogueurs.

En fait, de nombreux journalistes ne savent même pas, d’un jour à l’autre, où sera fixée la limite de censure des cartels. Tantôt, ils veulent que l’on minimise la violence liée aux gangs, tantôt ils veulent qu’on en parle, en fonction de la manière dont cela rejaillit sur eux. « Par conséquent, la vulnérabilité qu’éprouvent les journalistes provient habituellement du fait qu’ils ne savent pas toujours ce dont ils peuvent parler, et ce dont ils ne peuvent pas parler », a déclaré Javier Garza, journaliste et ancien rédacteur en chef de journal basé dans le nord du Mexique. Le processus consistant à déterminer ce qui est interdit devient parfois absurde : bien que les circonstances aient changé, et, d’une certaine façon, encore plus empiré, dès 2010, le quotidien El Diario a jeté l’éponge et a demandé aux cartels de la ville de Juárez ce qu’il pouvait publier.

« Vous êtes les autorités de fait dans cette ville, puisque nos représentants légitimes ont été incapables d’éviter les meurtres de nos collègues », a constaté le journal dans un éditorial qui a fait la une dans le monde entier.

Les choses ne se sont guère améliorées depuis, sauf que maintenant, on donne parfois aux journalistes des listes des sujets censurés pour les éclairer.

« J’ai récemment rencontré un reporter de Tamaulipas, qui est l’un des États où le crime organisé est le plus violent à l’égard des média, et il venait juste de récupérer une liste de sujets totalement interdits pour la presse » a déclaré Garza. « Les journalistes peuvent parler des homicides ou des fusillades qui se sont déroulés dans la journée, mais ils ne peuvent pas parler, par exemple, de la corruption du gouvernement ou de la complicité des responsables gouvernementaux avec les caïds du crime, ou encore des entreprises qui entretiennent des relations avec des groupes criminels (par exemple, pour la vente d’alcool, la prostitution ou la contrebande), de la corruption dans les forces de police, des entreprises qui ont des liens avec le crime organisé et qui obtiennent des marchés publics, par exemple, vous savez ? Ces sujets sont totalement proscrits. » (Ces restrictions sont aussi abordées dans le chapitre d’Elisabeth Malkin sur le Mexique dans une autre partie de ce livre.)

La censure violente dans ces régions du Mexique, comme en Syrie, a conduit à des vides informationnels. C’est à ce moment-là que les blogueurs, entre autres, pensaient que les médias sociaux pouvaient combler ce vide, mais les caïds de la drogue avaient d’autres idées en tête.

Il y a d’abord eu deux corps mutilés suspendus à un pont dans la ville frontalière de Nuevo Laredo en septembre 2011. Selon les médias, les victimes avaient critiqué un cartel sur les réseaux sociaux. Les mobiles des meurtres n’ont jamais pu être établis.

Mais les cartels n’ont laissé planer aucun doute lorsqu’ils ont ensuite assassiné une journaliste qui s’était exprimée sur les réseaux sociaux dans la même ville quelques jours plus tard.

Le corps de María Elizabeth Macías Castro était accompagné d’une note. Des écouteurs et un clavier d’ordinateur étaient déposés à côté de sa tête coupée. Sur la note qui faisait référence au nom de plume de la journaliste, on pouvait lire : « OK. Nuevo Laredo Live et les réseaux sociaux, je suis la fille de Laredo et je suis ici parce que mes reportages et les vôtres… ZZZZ. » La signature « ZZZZ » évoque un lien avec le cartel de drogue des Zetas. Le meurtre de cette journaliste des réseaux sociaux au Mexique était le premier documenté par le CPJ. Cet assassinat et la disparition en 2014 d’un blogueur critique actif sur Facebook dans le même État de Tamaulipas ont une nouvelle fois souligné la vulnérabilité des journalistes et des journalistes en herbe en l’absence d’État de droit, quelle que soit la plateforme de publication.

« Cela a eu un effet très dissuasif », a déclaré Garza. « Un gars anonyme très actif sur Twitter, je veux dire par là l’un des plus crédibles, m’a dit qu’il devait faire profil bas après ce qui s’était passé, et modérer ses propos sur Tweeter. »

Pour combler le vide informationnel créé par les meurtres et l’intimidation, les cartels cooptent et corrompent souvent les journalistes des médias grand public dans les régions qu’ils contrôlent. De cette façon, ils peuvent faire apparaître ou disparaître les informations à leur guise.

« Lorsqu’un cartel de drogue veut un festival de mots, lorsqu’il veut que l’on publie des histoires sur les personnes qu’il tue, par exemple, ou sur celles qu’il kidnappe, ou je ne sais quoi ; il peut le faire », a déclaré Garza. « Lorsqu’il ne veut pas que ça se sache, lorsqu’il ne veut pas trop attirer l’attention, il censure. »

Les journalistes basés dans la ville relativement sûre de Mexico sont parfois « parachutés » pour couvrir certaines histoires criminelles ou de corruption, mais ils ne peuvent pas assurer une couverture locale durable, informée par une connaissance locale, dont les résidents ont vraiment besoin.

Quels sont les recours face à la censure meurtrière au Mexique ou dans les dizaines d’autres démocraties membres de l’ONU telles que les Philippines, le Pakistan, le Nigeria, ou le Brésil, dans lesquelles règne l’impunité des meurtres de journalistes, sans parler du territoire occupé par l’EI ?

Une partie de la réponse vient des journalistes locaux eux-mêmes. Au Mexique, les journalistes en danger ont commencé à travailler en groupe, en ne se rendant jamais seuls sur les scènes de crime, en prenant des mesures de contre-surveillance et en partageant des informations sur les menaces, déclarent les journalistes .

Periodistas de a Pie (Journalistes à pied), un groupe fondé en 2007 dans le but d’améliorer les normes journalistiques, s’est transformé en réseau de sécurité et forme désormais les reporters vulnérables. Au niveau national, les journalistes maintiennent que les médias doivent faire pression sur le gouvernement pour qu’il protège, comme il se doit, les journalistes régionaux (au minimum) en renforçant le bureau du procureur fédéral chargé des crimes contre la liberté d’expression, qui n’a pas, jusqu’à présent, réussi à renverser la tendance des meurtres de journalistes.

Au début des années 2000, la Colombie s’est dotée d’un mécanisme de protection qui a permis de faire baisser le nombre de décès de journalistes. Ce projet a porté ses fruits parce que depuis le début, les journalistes et la société civile font partie intégrante de ce mécanisme. En plus de fournir aux autorités des renseignements opportuns, ils font pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des mesures de protection individualisées, telles que l’évacuation d’urgence et la mise à disposition de gardes du corps pour les journalistes vulnérables.

Malgré les récentes condamnations rendues dans des affaires de meurtres de journalistes en Colombie, ceux qui critiquent le mécanisme de protection du pays maintiennent que les autorités qui participent au projet doivent enquêter davantage sur toutes les attaques, et en poursuivre les auteurs. Le projet a été un succès parce que les médias et le groupe local pour la liberté de la presse Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ont pu faire pression sur le gouvernement pour que les journalistes vulnérables bénéficient de gardes du corps et de mesures de sécurité, et pour qu’il traduise en justice les meurtriers de journalistes.

Au niveau international, la question de la censure de la presse par le meurtre a été soulevée par les journalistes et les activistes. En 2013, le 2 novembre a été déclaré par les Nations unies Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes contre les journalistes, et l’UNESCO a depuis publié un guide pour aider chaque pays à mettre en place son propre mécanisme de protection des journalistes.

Pour Garza, l’impunité est bien la question essentielle. « De plus en plus de journalistes sont attaqués parce que les auteurs de ces attaques ne sont pas punis », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est vraiment là le cœur du problème. »

Reste à voir si ces mesures internationales et ces initiatives nationales de protection des journalistes seront efficaces. Elles ne sont certainement d’aucune utilité immédiate pour les journalistes citoyens syriens qui s’évertuent à esquiver l’EI.

La communauté internationale pour le développement des médias et la liberté de la presse dispose cependant de moyens pour venir en aide aux collectifs de journalistes syriens. Elle peut, entre autres, apporter un soutien financier et juridique aux journalistes qui ont fui la Syrie, et former et équiper les journalistes.

Abd al-Qader, de Regard sur la patrie, a besoin de matériel pour recueillir l’information. « Nous n’avons pas beaucoup de caméras à donner aux reporters pour qu’ils recueillent des informations », dit-il au sujet des journalistes présents en Syrie. « Lorsqu’ils perdent leurs caméras, ils ne peuvent pas les remplacer. » Il a aussi besoin de téléphones satellites et de matériel de communication.

Quant à RBSS, qui a reçu beaucoup d’attention de la part de médias ainsi que des fonds étrangers lorsque son existence a été révélée en 2014 et 2015, il manque d’argent. Al-Hamza a un emploi à Berlin qui lui permet de travailler aussi pour RBSS, qui a besoin de réviseurs et de traducteurs. Sa dernière source de financement provenant d’une ONG américaine s’est tarie en janvier 2016 et l’organisation est à court d’argent depuis.

L’État islamique, avec sa violence macabre contre les journalistes et son contrôle extrême de l’information, est peut-être un intrus dans le paysage de la censure et ses jours en tant que force politique et militaire sont peut-être comptés. Mais la question de la censure violente demeure une réalité quotidienne pour de nombreux collecteurs d’informations et écrivains d’opinion. Tous les pays ne peuvent pas reproduire le modèle de sécurité colombien, qui nécessite le rapprochement des groupes de journalistes, de la société civile et des forces de sécurité dans le but commun de faire respecter l’État de droit et de mettre un terme à l’impunité.

Si le but des meurtriers d’Avijit Roy et d’autres blogueurs était de bâillonner l’expression, ils n’ont pas tout à fait réussi — pour le moment. Au Bangladesh, malgré la présence d’institutions étatiques opérationnelles, l’impunité est monnaie courante. Les successeurs d’Avijit Roy, dans leur grande majorité, se muent encore dans le silence. Les blogueurs qui n’ont pas fui sont sur leur garde. La police n’a arrêté aucun commanditaire, a déclaré le journaliste et défenseur de la liberté de la presse Mainul Islam Khan. Et qu’en dit le gouvernement dans tout ça ? « Les principaux dirigeants du gouvernement ont invité chacun à faire preuve de plus de prudence et de conscience dans leurs écrits de sorte à ne froisser aucun sentiment religieux » a-t-il déclaré au CPJ.

Robert Mahoney est directeur exécutif adjoint du CPJ et écrit sur les enjeux liés à la liberté de la presse. Il a travaillé comme correspondant en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe.