الحكومات والجهات الفاعلة من غير الدول تجد طرقاً مبتكرة لقمع وسائل الإعلام.

بقلم جويل سايمون

في العهد الذي كانت تُطبع فيه الأخبار على الورق، كانت الرقابة عبارة عن ممارسة فجة يؤديها مسؤولون حكوميون يمتشقون أقلاماً سوداء، وتتضمن مصادرة أعداد الصحف ومداهمات لغرف الأخبار. أما المحطات التلفزيونية والإذاعية، فسبب تعقيد عمليات البث فيها وهيكلها المركزي، كانت معرضة للرقابة حتى عندما كانت الحكومات تُحجم عن ممارسة السيطرة المباشرة على أمواج الأثير. ففي نهاية المطاف، يمكن حرمان هذه المحطات من ترددات البث اللازمة؛ ويمكن مصادرة معدات البث؛ والضغط على مالكيها.

وكان من المفترض أن تصبح الرقابة ممارسة بائدة بعد ظهور تكنولوجيا المعلومات – شبكة الإنترنت العالمية المترابطة؛ ومنابر التواصل الاجتماعي الواسعة الانتشار؛ والهواتف الذكية المزودة بكاميرات – إلا أن هذه التكنولوجيا جعلت الرقابة أكثر تعقيداً.

أما زال ثمة مَن يؤمن بالشعارات المثالية بأن المعلومات تتطلب الحرية وأنه من المستحيل فرض الرقابة على الإنترنت أو السيطرة عليها؟

وفي واقع الأمر، رغم أننا نجد أنفسنا محاطين ببحر من المعلومات، إلا أنه توجد فجوات هائلة في معرفتنا بالعالم. وتتنامى هذه الفجوات مع تصاعد الاعتداءات ضد الإعلام، إذ تعكف الحكومات على تطوير أنظمة جديدة للسيطرة على المعلومات، وتسخّر وتستخدم التكنولوجيا ذاتها التي أتاحت نشر المعلومات، لخنق حرية التعبير.

لقد نشرتُ كتاباً في عام 2014 حول الصراعات التي تخوضها حرية الصحافة في العالم، وهو بعنوان “الرقابة الجديدة”. وفي إصدار هذا العام من تقرير “الاعتداءات على الصحافة”، طلبنا من مساهمين من جميع أنحاء العالم – صحفيين وأكاديميين وناشطين – أن يزودونا بمنظوراتهم حول هذه القضية. أما السؤال الذي طلبنا منهم الإجابة عليه (مع اعتذارنا لدونالد رامسفيلد) فهو ‘لماذا لا نعرف ما لا نعرفه’.

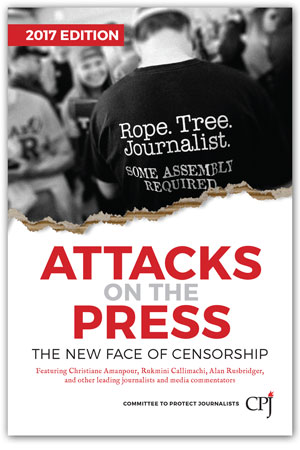

في أعقاب انتخاب الرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة وزيادة حالة الاستقطاب فيها، أثيرت شواغل حول تزايد انتشار الأخبار الزائفة وحول البيئة المعادية والترهيبية التي نشأت عن التصريحات المتشددة التي أدلى بها ترامب. وثمة توجهات مشابهة في جميع أنحاء العالم، وهي أكثر عمقاً وديمومة وتثير قدراً أكبر من الانشغال. وحالياً باتت الاستراتيجيات الرامية إلى السيطرة على المعلومات وإدارتها تنضوي ضمن ثلاث فئات عامة، والتي أسميها النسخة المطورة عن القمع (أو قمع من نسخة 2.0)، والسيطرة السياسية المقنّعة، وإحكام القبضة على التكنولوجيا.

القمع نسخة 2.0 هو عبارة عن تحديث لأسواء أساليب القمع القديمة، ابتداءً بالرقابة الحكومية وانتهاءً بسجن الناقدين، والتي باتت أكثر سهولة بعد انتشار تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، وقدرة الحكومات على تتبعها. أما السيطرة السياسية المقنّعة فتتمثل في الجهود المنهجية للتغطية على الإجراءات القمعية من خلال إكسائها بعباءة الأعراف الديمقراطية. وقد تُبرر الحكومات القيود التي تفرضها على الإنترنت من خلال الزعم بأن هذه القيود ضرورية لكبح خطاب الكراهية والتحريض على العنف. وبوسعها أن تصوّر إجراءاتها بإيداع عشرات الصحفيين الناقدين في السجون على أنها عنصر ضروري في الكفاح العالمي ضد الإرهاب.

وأخيراً، أعني بعبارة ‘إحكام القبضة على التكنولوجيا’ استخدام الوسائل التكنولوجية ذاتها التي أدت إلى الانتشار العالمي للمعلومات، بغية خنق المعارضة من خلال فرض المراقبة على الناقدين وتتبعهم، وحجب المواقع الإلكترونية، واستخدام موظفين متخصصين بالمشاكسة في المواقع الإلكترونية من أجل إسكات الأصوات الناقدة. ومن بين أخبث هذه الأساليب هو نشر البلبة عبر البروباغاندا والأخبار الزائفة.

ساهمت هذه الاستراتيجيات في تزايد في حالات قتل الصحفيين واحتجازهم في جميع أنحاء العالم. وبلغ عدد الصحفيين السجناء 259 صحفياً في نهاية عام 2016، وهو أكبر عدد على الإطلاق تسجله لجنة حماية الصحفيين. وفي الوقت نفسه، استغلت التنظيمات العنيفة – من الجماعات الإسلامية المتطرفة إلى عصابات تهريب المخدرات – تقنيات المعلومات الجديدة كي تتجاوز الإعلام ولتتواصل مباشرة مع الجمهور، وعادة من خلال بث مقاطع فيديو تتضمن عنفاً فظيعاً لنشر رسالة رعب وترهيب.

يصف المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، روبرت ماهوني، في المقالة التي كتبها في هذا الإصدار، المشهد العالمي لأمن الصحفيين وينظر في الطرق التي انتهجها الصحفيون والمنظمات الإعلامية للاستجابة إلى هذه التوجهات المثيرة للقلق. ويؤدي التهديد بالعنف إلى كبح التغطية الصحفية في نقاط ساخنة في العالم بدءاً بسوريا ومروراً بالصومال وانتهاءً بالحدود الأمريكية المكسيكية، مما يخلق فجوة معلوماتية خطيرة.

ويتضمن هذا الإصدار مقالتين تصفان الاستراتيجيات التي يستخدمها الصحفيون للتعامل مع هذا الوضع. فقد استخدمت المراسلة الصحفية روكميني كوليماتشي، وهي تعمل مع وكالة ‘أسوشيتد برس’ من السنغال، الاتصالات الهاتفية لتغطية المناطق التي لا يمكنها الوصول إليها في دولة مالي المجاورة، وعملت الصحفية على تطوير مصادر صحفية ومعرفة وثيقة بالبلد مما أتاح لها توفير تغطية مستنيرة وثرية حالما تمكنت من الوصول إلى الميدان. وكررت كوليماتشي هذه الجهود لتغطية أخبار الشبكات الإرهابية في جميع أنحاء العالم حينما عملت مع صحيفة ‘نيويورك تايمز’. وبالمثل، قامت مديرة تحرير موقع ‘سيريا ديبلي’ [سوريا بعمق] بتغطية جميع جوانب النزاع السوري دون أن تدخل البلد.

لقد أدت التقنيات الجديدة التي أتاحت للجماعات الإجرامية والجماعات المتطرفة أن تتجاوز الإعلام وأن تخاطب الجماهير مباشرة، إلى زيادة كبيرة في الخطر الذي يواجهه الصحفيون الذين يغطون الأحداث من مناطق النزاع. بيد أن هذه العملية الرامية إلى إزالة وساطة الإعلام تشكل تحدياً للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، والتي اعتادت أن تدير تدفق المعلومات من خلال السيطرة المباشرة على وسائل الإعلام الجماهيرية. وقد استمدت الحركات الجماهيرية – من الثورات الملونة إلى الربيع العربي – وقودها من خلال المعلومات التي تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبما أنه بوسع أي فرد يملك هاتفاً ذكياً أن يمارس أنشطة صحفية، بات من المستحيل سجن جميع هؤلاء الأفراد.

وثمة تحدٍ مستمر تواجهه الأنظمة الاستبدادية يتمثل في العثور على التوازن الصحيح ما بين القوة القمعية الضرورية للاحتفاظ بالسلطة وبين الانفتاح الضروري للاستفادة من التقنيات الجديدة والمشاركة في الاقتصاد العالمي.

وكما تشير جيسيكا جاريت في مقالتها في هذا الإصدار، بدأت تظهر انفراجات بسيطة في جدار الرقابة الذي تفرضه كوريا الشمالية، وذلك مع افتتاح مكتب لوكالة ‘أسوشيتد برس’ وازدياد عدد الهواتف الخلوية، حتى وإن كانت هذه الهواتف خاضعة للمراقبة والسيطرة. وفي كوبا، برز جيل جديد من المدونين والناشطين الإعلاميين عبر شبكة الإنترنت وبدأ أفراد هذا الجيل بانتقاد الحكومة الاشتراكية من منظورات متنوعة. وعلى الرغم من احتمالية تعرض هؤلاء النشطاء لمضايقات وملاحقات قضائية، إلا أنهم لم يواجهوا الاحتجاز الجماعي الذي عانى منه الصحفيون في العقد الماضي.

أما في خارج مناطق الدول الأكثر قمعاً، تسعى الحكومات عموماً إلى تغطية ممارساتها القمعية خلف قشرة ديمقراطية. ووصف ويليام ج. دوبسون في كتابه ‘مُنحنى التعلّم للدكتاتور’، كيف استخدم جيل من الحكام المستبدين زخارف الديمقراطية، بما في ذلك الانتخابات، لحجب ممارساتهم القمعية. وقد وصفتُ هذا النوع من الحكام المستبدين بكلمة منحوتة هي ‘الديمقتاتور’.

وربما يمثل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نموذجاً لهذا النظام. ويبين الصحفي أندرو فينكل في مقالته كيف أن حكومة أردوغان تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم، وتمارس السيطرة على وسائل الإعلام الخاصة باستخدام الضغط المباشر، وسلطة وضع الأنظمة، وسن القوانين، وذلك كوسيلة فظّة لضمان امتثال وسائل الإعلام لرغبات الحكومة. وبالمثل، في الوقت الذي شهدت فيه مصر تصاعدا ًهائلاً في القمع، بذلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوداً كبيرة لإقامة صحافة موالية.

أما المكسيك، وهي بلد في طور الانتقال نحو الديمقراطية، فقد سجلت حالة إفلات شبه تام من العقاب في جرائم القتل التي استهدفت الصحفيين، كما استخدمت السلطات أسلوب التلاعب بتوزيع الإعلانات الحكومية، ورفع دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام لتحقيق أهداف استراتيجية، مما بث مناخاً من الخوف ضمن وسائل الإعلام في البلد، وفقاً لما تقوله إيليزابيث مالكين، مراسلة صحيفة ‘نيويورك تايمز’. وكما يشير الصحفي آلان روزبريدج في تقريره المفصل حول المشهد الإعلامي في كينيا، “اللجوء إلى القتل يؤدي إلى البلبلة. ولكن من خلال استخدام المال [لتحقيق الأهداف ذاتها] تسير الأمور بسلاسة”.

تركز هذه الاستراتيجيات على السيطرة السياسية والمناورات السياسية. بيد أن الحكومات تسعى أيضاً، بالطبع، لإحكام قبضتها على التكنولوجيا التي يعتمد عليها الصحفيون وغيرهم لنشر المعلومات الناقدة. ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا ذاتها في ممارسة المراقبة، وحجب المواقع، واستخدام موظفين متخصصين بالمشاكسة في المواقع الإلكترونية من أجل إسكات الأصوات الناقدة، ونشر البروباغاندا. وفي مقابلة كتبتها الكاتبة إيملي باركر، تقارن بين الأسلوب الذي انتهجته الصين وذلك الذي انتهجته روسيا، وتشير إلى أن روسيا فشلت في المراحل المبكرة في إدراك التهديد السياسي الذي تشكله شبكة الإنترنت، ووجدت نفسها تسعى جاهدة لمواكبة تطوراته. وحالياً، وعلى الرغم من أن روسيا ما زالت تكافح لتقييد الأصوات المعارضة على شبكة الإنترنت، إلا أنها بدأت بتطوير ما يمكن وصفه بقدرات هجومية في هذا المجال، إذ تستخدم الإنترنت لنشر البروباغاندا والتلاعب بالرأي العام على الصعيد المحلي وفي جميع أنحاء العالم.

ولجأت حكومات أخرى، بما فيها الحكومة الصينية، إلى وسائل مبتكرة في هذا المجال. فأحد الأمثلة الأكثر إثارة للقلق هو تطوير نظام تتبع باستخدام علامات الجدارة الائتمانية للصحفيين في تعاملهم مع البنوك. وتصف الباحثة ياكين وانغ هذا النظام وتقول إن الصحفيين الصينيين الذين ينشرون محتوى ناقداً على وسائل التواصل الاجتماعي يحصلون على علامات جدارة ائتمانية سيئة، مما يؤدي إلى حرمانهم من القروض البنكية أو اضطرارهم إلى دفع فوائد عالية عن القروض. وتقول الكاتبة أليكساندرا إليربيك، إن حكومة الإكوادور تستخدم مزاعم الاعتداء على حقوق النشر أو مخالفة شروط الخدمة كي تضغط على موقع تويتر وموقع فيسبوك لدفعهما إلى إزالة روابط إلكترونية تقود إلى وثائق حساسة تكشف عن ممارسات فساد. وفي الوقت نفسه، تشجع الحكومات، بما فيها حكومة الولايات المتحدة، على مبدأ الشفافية من خلال الإفراج عن كميات هائلة من المعلومات، وعلى الرغم من إيجابية هذه الخطوة، إلا أن هذه المعلومات غالباً تكون ذات فائدة محدودة. أما الصحفيون الذين يقدمون طلبات للاطلاع على معلومات محددة بموجب قوانين حرية الوصول إلى المعلومات، فيواجهون عوائق تتراوح ما بين أساليب التأخير المتعمدّة إلى فرض رسوم باهضة جداً على طلبات الحصول على المعلومات.

وكما هي حال أي كتاب، لا سيما من نوع هذا الإصدار من تقرير “الاعتداءات على الصحافة”، ستكون أمور كثيرة قد تغيرت عندما يخرج التقرير إلى حيز الوجود. فالظروف متقلبة على نحو استثنائي في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، حسب ما تشير الصحفية كريستيان أمانبور والصحفي آلان هوفمان في مقالتيهما. وبصفة عامة، يتسم مشهد الرقابة الجديدة بالقتامة، وثمة تحديات كثيرة وكبيرة. وقد شن أعداء حرية التعبير اعتداءات على النظام الدولي الجديد للمعلومات، وعلى جميع المستويات، باستخدام العنف والقمع ضد الصحفيين الأفراد، والسعي إلى فرض السيطرة على التكنولوجيات الجديدة التي يعتمد عليها الصحفيون لتوصيل الأخبار، وإلى نشر البلبة والتشويش المعلوماتي كي لا تصل المعلومات الناقدة إلى الجمهور بطريقة مؤثرة.

ولكن الكفاح في هذا المجال ليس كفاحاً يائساً أبداً. ومن المهم أن نُبقي في الأذهان أن تصاعد العنف والقمع ضد الإعلام، وتطوير الاستراتيجيات الجديدة للقمع، هي استجابة من الأنظمة القمعية إدراكاً منها لقدرة المعلومات المستقلة على نشر نوازع التحرر. وحسبما تقول كارين كوتاس في مقالتها حول الصحافة باستخدام موقع فيسبوك، تظل التكنولوجيا في خدمة الأصوات الناقدة.

لا ينبغي للصحفيين أن يشعروا بالإحباط. فعليهم أن يلبوا نداء الواجب وأن يسعوا إلى الكشف عن الحقيقة بكرامة، وأن يؤمنوا فعلاً بأن النكسات هي أمر عارض، رغم أنها جدّية. وكما تُساجل كريستيان أمانبور في المقالة الختامية في هذا الإصدار (والمقتبسة من خطاب ألقته في حفل العشاء الذي نظمته لجنة حماية الصحفيين لتقديم جائزة حرية الصحافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، يجب على الصحفيين “تأكيد التزامهم بالتغطية الصحفية الراسخة القائمة على الحقائق، ودون خشية أو تحيّز – والمعنية بالقضايا المهمة” وألا “يتراجعوا إذا هوجموا من خلال وصفهم بالاحتيال أو الكذب أو الفشل”. وهذه أفضل وأهم طريقة للصمود في وجه الرقابة الجديدة.

جويل سايمون هو المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين. وكتب على نطاق واسع حول قضايا الإعلام، ويساهم في مجلة ‘سليت’ الإلكترونية، ومجلة ‘كولومبيا جورناليزم ريفيو’، وصحيفة “نيويورك ريفيو أوف بوكس’، ومجلة ‘وورلد بوليسي جورنال’، وصحيفة ‘أساهي شيمبون’، وصحيفة ‘تايمز أوف إنديا’. وقاد بعثات دولية عديدة للنهوض بحرية الصحافة. وصدر له كتاب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بعنوان “الرقابة الجديدة: في داخل المعركة الدولية لحرية الإعلام”.