Nous possédons les lois et les institutions pour repousser les tentatives de contrôle de l’information

Par David Kaye

Le roman russe étonnamment original d’Ievgueni Zamiatine publié dans les années 1920 et intitulé Nous autres est beaucoup moins lu que ses successeurs canoniques de langue anglaise, Brave New World et 1984. Pourtant, George Orwell connaissait le livre de Zamiatine et s’en est clairement inspiré pour écrire 1984. L’hommage rendu est évident : un héro solitaire a du mal à se définir par rapport à la société ; un État et son leader mystérieusement cultiste contrôlent la vie privée, l’information et la pensée ; l’amour est interdit et la liberté est catégoriquement rejetée ; la violence et la brutalité du pouvoir guettent sous le couvert d’une société apparemment propre et mécanisée ; les mots communs sont redéfinis et la propagande est omniprésente dans la vie quotidienne ; et, au final, la réalité est rejetée au profit des mythes et des mensonges.

Sur la première page de Nous autres, dont l’histoire se déroule plusieurs centaines d’années dans le futur dystopique, le héros, dénommé D-503, consigne dans son bloc-notes une proclamation qu’il a trouvée dans la Gazette de l’État Unique sur la construction d’un super vaisseau spatial. La proclamation annonce que le vaisseau « s’élancera » prochainement « dans l’espace cosmique » pour « assujettir les êtres inconnus venant d’autres planètes, qui pourraient encore vivre dans des conditions de liberté primitives, au joug salutaire de la raison ». La proclamation ajoute ensuite que « s’ils ne comprennent pas que nous leur apportons un bonheur mathématiquement infaillible, il sera de notre devoir de les obliger à être heureux ».

« Mais avant d’en venir aux armes », ajoute charitablement la proclamation, « nous testerons le pouvoir des mots ».

D-503 se rend progressivement compte que la réalité est différente des paroles de l’État

Unique au pouvoir, dont les plans d’assujettissement extra-planétaire reflètent ce qu’il a déjà accompli sur Terre. Il finit par résister à la théologie qui sous-tend le rejet de la liberté par l’État Unique, et le roman extrapole sur ce que Zamiatine considérait comme des abus contemporains d’un Bolchévisme précoce et établit un lien direct entre le contrôle de l’information et l’élimination de la vie privée et des principes fondamentaux de la liberté politique.

Bien que le livre ait été écrit il y a presque un siècle et que l’histoire se déroule plusieurs centaines d’années dans le futur, le principal conflit dont il parle semble particulièrement d’actualité : 2016 nous a donné plusieurs fois l’occasion de réfléchir aux idées fondamentales de liberté rejetées par un certain nombre d’États. Cela ne veut pas dire pour autant que le comportement d’un gouvernement quelconque en 2016 ait reflété le totalitarisme résolu de l’État Unique, mais les thèmes du roman ne pourraient être plus appropriés à notre situation actuelle, dans laquelle les gouvernements et les acteurs non étatiques réduisent et suspendent régulièrement le flux d’information, ou le suppriment carrément, redéfinissent le langage au détriment de la recherche des faits journalistiques, et attaquent les personnes qui nous permettent de continuer à nous instruire et à prendre part aux débats sur les questions d’intérêt public.

Comme le démontre cette édition d’Attaques contre la presse, les gouvernements du monde entier constituent une menace pour le flux d’information, que ce soit au moyen de restrictions en ligne, d’attaques et de harcèlements physiques, d’abus de procédures judiciaires ou de promulgation de règles de droit beaucoup trop générales. Ces actions reposent sur les mêmes prémisses de pouvoir et d’insécurité qui dominaient dans l’État Unique : si l’on donne aux citoyens les outils leur permettant de trouver par eux-mêmes la vérité (ou une vérité), alors le pouvoir du gouvernement s’affaiblit. Plus la poursuite du pouvoir est corrompue et cupide, plus les gens au pouvoir sont incités à limiter le débat public et l’accès à l’information.

Il ne fait guère de doute que ces tendances autoritaires sont en recrudescence, et qu’elles débouchent sur des attaques directes contre la pratique du journalisme. Mais à la différence du monde de Zamiatine, nous disposons d’un réseau de protections juridiques internationales garantissant le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute sorte, sans considération de frontière et par tout moyen, consacrées notamment dans l’Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les États ont le pouvoir de restreindre ces droits uniquement lorsque les changements sont ancrés dans le droit et lorsqu’ils sont considérés nécessaires et proportionnés pour atteindre un objectif légitime. Cependant, dans le cadre de ce droit et des institutions censées le protéger, des dizaines de catégories suscitent l’inquiétude voire la panique (un sentiment partagé après la présentation de mon rapport à l’Assemblée générale des Nations unies).

Les cinq catégories les plus notables ayant un impact direct sur le journalisme et les journalistes sont les suivantes :

Censure traditionnelle

La censure traditionnelle se porte très bien à travers le monde. Certains gouvernements promeuvent des théories pour expliquer pourquoi leurs citoyens ne peuvent pas accéder à l’information, telles que l’ordre public ou la moralité, ce qui aboutit à des outils tristement célèbres, tels que le Grand Firewall de Chine qui vise à limiter les informations en ligne accessibles aux citoyens chinois. D’autres gouvernements perturbent les services Internet et de télécommunications, souvent sans aucune explication et généralement lors de manifestations publiques ou d’élections, en mettant des réseaux entiers hors service, en bloquant ou en ralentissant la vitesse des sites Web et des plateformes, et en suspendant les services mobiles et de télécommunications. Access Now a documenté plus de 50 coupures en 2016, même si j’ai le sentiment que ce chiffre est encore plus élevé.

En dehors de l’espace numérique, d’autres gouvernements exigent que l’on raconte maintes et maintes fois des mythes spécifiques dans les médias et les manuels scolaires. Les lois de certains États font appliquer les discours officiels en criminalisant les violations du principe de solidarité publique, ou la « désinformation » ou les « informations erronées ». Bien que le problème soit très certainement exacerbé par l’incapacité des moteurs de recherche Internet et des médias sociaux à contrer ceux qui déjouent leur système, j’ai bien peur que les problèmes sempiternels de la propagande et de ce que beaucoup appellent aux États-Unis les « informations erronées » débouchent sur le genre de restrictions qui oppriment les individus dans les régimes autoritaires.

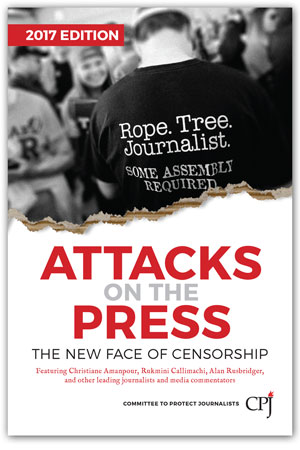

Il existe aussi des formes plus douces de censure dans les sociétés démocratiques qui consistent à faire pression sur les citoyens pour qu’ils adhérent aux discours des gouvernements. Les attaques de Donald Trump sur les journalistes sont notables à cet égard, et sont très alarmantes. Au Japon, j’ai constaté que plusieurs facteurs – pression du gouvernement, concentration des médias, une tradition de journalisme d’accès et un manque de solidarité journalistique – se combinaient à des normes établies de censure et d’autocensure.

Terrorisme

L’une des plus graves menaces qui pèsent aujourd’hui sur l’expression est ancrée dans la réalité du terrorisme et des menaces pour la sécurité nationale. Nul ne doit douter que les États ont l’obligation de protéger les vies humaines contre des groupes tels que l’État islamique et autres organisations terroristes. Pourtant, les États invoquent souvent, au sens large, l’antiterrorisme, la lutte contre l’extrémisme et la sécurité nationale comme motifs pour limiter le flux d’information. La Turquie est devenue une fervente adepte de cette approche des attaques contre les médias. Certes, l’incitation avérée, le recrutement prouvé de terroristes et la dissimulation de secrets légitimes peuvent être réprimés par l’intermédiaire de mécanismes de droit, et notamment le droit criminel. Mais cela va plus loin. L’invocation de la lutte antiterroriste sert de fourre-tout pour museler et interdire les médias et justifier la détention de journalistes, de blogueurs et autres. Mes collègues des systèmes européen, interaméricain et africain et moi-même avons soulevé la question dans notre déclaration commune annuelle 2016 parce ce que ce motif de restriction est l’un des plus prédominants à travers le monde. Dans le texte de cette déclaration, nous avons exprimé notre profonde inquiétude face à ce que nous avons qualifié de :

… prolifération dans les systèmes juridiques nationaux d’infractions générales et ambiguës qui criminalisent l’expression par référence à [la lutte et à la prévention contre l’extrémisme violent], y compris « les atteintes à la cohésion sociale », « la justification de l’extrémisme », « l’agitation de l’animosité sociale », « la propagande de la supériorité religieuse », « les accusations d’extrémisme à l’encontre des fonctionnaires », « la prestation de services d’information à des extrémistes », « le hooliganisme », « le soutien matériel au terrorisme », « la glorification du terrorisme » et « l’apologie du terrorisme ».

Nous avons aussi souligné l’importance du respect du droit relatif aux droits de l’homme :

Les États ne doivent pas limiter les informations sur les actes, les menaces ou la promotion du terrorisme et autres activités violentes sauf si ces informations visent à inciter à des violences imminentes, sont susceptibles d’inciter à de telles violences ou s’il existe un lien direct et immédiat entre les informations et la probabilité ou la survenue de ces violences. Dans ce contexte, les États doivent également respecter le droit des journalistes de ne pas divulguer l’identité de leurs sources confidentielles et d’exercer en tant qu’observateurs indépendants plutôt que témoins. La critique à l’égard d’associations politiques, idéologiques ou religieuses, ou de traditions et pratiques ethniques ou religieuses, ne doit pas être limitée sauf si elle s’apparente à un appel à la haine qui constitue une incitation à l’hostilité, à la violence et/ou à la discrimination.

Restrictions juridiques

Les États adoptent des proscriptions juridiques ayant pour but d’éliminer la critique. Certains États sanctionnent « la propagande contre l’État » ou « les insultes » à l’égard des dirigeants de l’État. D’autres pénalisent la sédition, en ciblant ceux et celles qui critiquent l’État ou ses dirigeants, comme le caricaturiste malaisien Zunar, qui encoure des dizaines d’années de prison et qui fait actuellement l’objet d’une interdiction de voyager suite à la publication de ses caricatures visant le Premier Ministre Najib Razak. Souvent, les auteurs des critiques sont sanctionnés au motif qu’ils perturbent l’ordre public, ou par l’intermédiaire de prétendues lois de lèse-majesté ou de poursuites criminelles ou d’actions civiles pour diffamation.

Les gouvernements font de plus en plus pression sur les plateformes Internet pour qu’elles suppriment le contenu critique, entre autres choses. Twitter, comme d’autres grandes plateformes Internet, publie régulièrement un rapport de transparence qui souligne l’étendue des demandes de suppression de contenu émanant des États. Certains contenus peuvent être légitimement retirés pour cause d’incitation à la violence ou de diffamation passible de poursuites. Cependant, ces suppressions devraient toujours nécessiter l’intervention des autorités judiciaires, ce qui n’est quasiment jamais le cas.

Surveillance

Dans Nous autres, les « numéros » (c.-à-d. les citoyens) vivent dans des appartements en verre et peuvent, une heure par jour, fermer les rideaux pour avoir du temps pour eux. Aujourd’hui, nous constatons une recrudescence de la surveillance qui n’est ni fondée sur des suspicions légitimes d’activités criminelles, ni autorisée par la primauté du droit. Nous discernons au moins deux autres formes de surveillance qui minent la confiance que nous avons dans nos communications, notre historique de navigation en ligne, nos associations, nos sources et nos recherches, et ainsi de suite.

En 2013, Edward Snowden a révélé les abus de surveillance de masse menée par les États-Unis et le Royaume-Uni. Au cours de l’année écoulée, la France, le RU, et même l’Allemagne – qui était jadis la championne des politiques visant à limiter strictement les pouvoirs d’espionnage de l’État – ont envisagé ou ont adopté de nouvelles mesures de surveillance intrusives. Dans le cas de l’Allemagne, la législation n’a pas permis de protéger les journalistes. Le gouvernement américain promeut des formes problématiques de surveillance des médias sociaux à la frontière, ce qui pourrait avoir de graves conséquences sur les journalistes étrangers.

Mais ils ne sont pas les seuls. La Loi Yarovaya en Russie, la Loi sur la cybersécurité en Chine et la Loi sur la prévention des délits électroniques au Pakistan, toutes adoptées cette année, imposent une surveillance du trafic des communications sur leurs plateformes. Dans le cadre de ces mesures, les États s’attaquent aussi aux outils susceptibles de fournir aux individus un minimum de vie privée, tels que le cryptage et l’anonymat visant à protéger les journalistes, les activistes, les minorités, les contestataires et autres. Les États cherchent de plus en plus à limiter la disponibilité de ces outils précisément parce qu’ils entravent la surveillance.

Au même moment, les États qui ne disposent pas de tels avantages techniques ont été en mesure de se procurer des logiciels sur le marché libre pour mener une surveillance ciblée des activistes, des journalistes et des citoyens ordinaires. À titre d’exemple, j’ai déposé un mémoire d’amicus curiae soutenant la position de l’Electronic Frontier Foundation, qui poursuit actuellement le gouvernement d’Éthiopie au nom d’un activiste américain d’origine éthiopienne vivant dans l’État du Maryland dont l’ordinateur a été infecté par un logiciel malveillant puis surveillé pendant près de six mois par Addis-Abeba.

Distorsion numérique

D’un point de vue normatif, nous commençons à peine à réfléchir à la question des droits de l’homme dans le contexte de l’ère numérique, mais malgré cela, des acteurs privés possèdent et contrôlent ce que beaucoup d’entre nous considérons comme les espaces publics. Ils ont des centaines de millions d’utilisateurs individuels – ou des milliards dans le cas de Google et de Facebook. Ils en sont fiers, à juste titre. Ils dirigent des entreprises, génèrent beaucoup d’argent et créent beaucoup d’emplois.

Ils gèrent aussi l’expression – ils suppriment du contenu, décrètent ce qui est permis, décident des informations que nous pouvons voir. Tout cela est très opaque, caché par des algorithmes propriétaires et des contributions humaines incertaines. En même temps, leurs modalités de service ne sont pas en général rédigées dans le but de faire progresser les normes en matière de droits de l’homme. Peut-être que cela est acceptable parce qu’il s’agit, bien sûr, d’entreprises privées. Mais lorsqu’il faut s’enregistrer sur ces géants des médias sociaux pour accéder à leurs plateformes et à leurs informations, dans quelle mesure peuvent-ils se cacher derrière le couvert de l’entreprise privée ? Dans quelle mesure le secteur privé se doit-il de garantir l’accès non seulement à des informations, mais plus précisément à des informations dépourvues d’effet de distorsion ? La loi est-elle une approche qui fait plus de bien que de mal ? Je pense qu’il y a des raisons de s’alarmer et d’être vigilants, parce que ce que nous constatons de plus en plus, ce sont des jardins fortifiés, dans lesquels les individus n’ont accès qu’aux informations admises par la plateforme.

Comme nous l’avons vu, nous retrouvons dans les romans dystopiques à caractère politique du passé plusieurs échos du rejet de la façon dont la réalité est représentée ou argumentée. Et cette situation empirera à moins de donner un nom au problème, de s’organiser pour y résister, et d’utiliser enfin les outils mis à disposition par les lois relatives aux droits de l’homme aux niveaux national, régional et international pour y remédier.

Dans Nous autres, Zamiatine se joue de « l’un des préjugés les plus absurdes des anciens – leur notion de “droits” ». Ce qu’il dit est à la fois une vision claire de la rhétorique des puissants et de la nécessité d’y résister. En voici un extrait :

…supposons que l’on verse une goutte d’acide sur l’idée des « droits ». Même parmi les anciens, les plus matures d’entre eux savaient que la source du droit est la force, que le droit est une fonction du pouvoir. Nous avons donc les échelles suivantes : d’un côté, un gramme, de l’autre une tonne ; d’un côté « Je », de l’autre « Nous », l’État Unique. N’apparaît-il donc pas clairement que le fait d’assumer que le « Je » puisse avoir certains « droits » vis-à-vis de l’État revient exactement à supposer qu’un gramme peut contrebalancer une tonne ? D’où la division : les droits pour la tonne, les devoirs pour le gramme. Et le cheminement naturel de l’insignifiance à la grandeur, c’est oublier qu’on est un gramme, et se sentir plutôt comme le millionième d’une tonne.

L’année 2016 sera une nouvelle occasion de nous rappeler que nous disposons néanmoins des outils pour nous affirmer autrement que comme des grammes face au tonnage de l’État. Nous devons protéger et réformer les institutions que nous avons pour faire en sorte qu’elles s’emploient à protéger les droits, et que nous progressions vers un endroit où nous pouvons célébrer et critiquer le monde tel qu’il est, ou tel que nous pensons qu’il est, et non pas tel que nos leaders veulent que nous le percevions. C’est précisément ça la pratique du journalisme.

David Kaye est rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression. Il est professeur de clinique de droit à la Faculté de droit d’Irvine de l’Université de Californie, où il enseigne le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire et dirige une clinique de justice internationale.