La collusion des médias turcs aggrave la crise du pays

Par Andrew Finkel

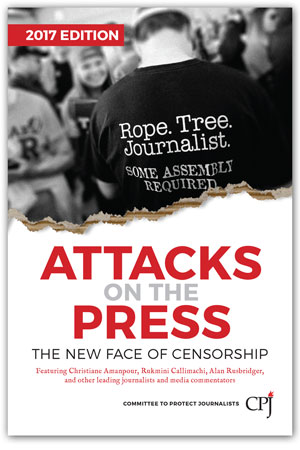

Le coup d’État sanglant et manqué de la Turquie le 15 juillet 2016, et la répression impitoyable qui en a suivi témoignent de la crise croissante du pays en matière de démocratie. Bien que la crise se soit développée depuis des années, avec des journalistes et des médias indépendants confrontés à des pressions juridiques intenses d’un gouvernement voué à servir les intérêts de l’élite plutôt que d’une société libre et ouverte, les événements récents illustrent un nouveau et grave danger : l’adhésion et même la complicité des médias grand public de la nation dans leur propre émasculation et la suppression d’unecouverture médiatique objective.

Ma propre expérience de journaliste en langue turque et en presse internationale depuis plus de 25 ans m’a convaincu de l’importance et de l’insuffisance de « dénoncer et condamner » les tactiques autoritaires de l’État. Après avoir été jugé devant un tribunal turc pour avoir écrit des rubriques que le gouvernement n’aimait pas, j’ai réalisé qu’il était nécessaire de reconnaître la corruption au sein des organisations médiatiques du pays, y compris celles qui publient sciemment une propagande ou refusent de rapporter(ou de rapporter intégralement et objectivement) les informations que le gouvernement n’approuve pas.

Malgré l’omniprésence des médias sociaux, le puissant parti au pouvoir de la Turquie contrôle désormais le débat public comme jamais auparavant, en exerçant systématiquement un contrôle sur les médias privés et en évinçant une presse plus pluraliste. Les gouvernements turcs précédents ont souvent défié les normes internationales en matière de médias, mais le régime actuel le fait en toute impunité et selon sa propre définition des normes démocratiques. La question pour les journalistes n’est pas seulement de savoir comment les médias devraient réagir à ces tactiques répressives, mais aussi de savoir comment ils devraient résoudre les problèmes au sein de leurs propres rangs.

Ma première confrontation avec les autorités turques a eu lieu en 1999 sur une rubrique publiée dans un journal en langue turc et qui critiquait la conduite de l’armée dans les régions à majorité kurde. Le procureur a affirmé que la rubrique dénigrait l’armée du pays, une infraction qui à l’époque,impliquait un emprisonnement potentiel de six ans.

En réponse, le CPJ avait écrit une lettre de protestation publique en mon nom au Premier ministre turc. Mais avec l’ingratitude à laquelle les journalistes sont tous très enclins, j’ai continué à utiliser le propre site Web du CPJ pour critiquer ce que je croyais être une approche intrinsèquement bornée des organisations (quelque chose que je croyais le CPJ partager avec d’autres gardiensde la liberté de la presse).

J’étais reconnaissant d’avoir rendu public mon cas, mais j’ai pensé que les journalistes turcs resteraient en danger tant que l’une des causes profonde de leurs mauvais traitements ne serait pas examinée : la corruption et la collusion des médias eux-mêmes. Mon propre journal, qui m’avait renvoyé quelques mois auparavant sous ce que j’ai connu plus tard comme étant les ordres expressifs du Conseil de sécurité nationale dirigé par l’armée, n’a même pas rapporté le procès, ni beaucoup d’autres semblables. Le secret mal gardé de ceux qui travaillent dans la presse turque venait du fait que les journalistes avaient autant besoin de protection de la part de leurs propres journaux quede la part des tribunaux.

Depuis lors, les conditions se sont considérablement dégradées – par la sévérité de la démarche du gouvernement et la complicité des grands médias. Pour mettre la situation actuelle dans son contexte, au début de l’année 1999, il y avait 27 journalistes dans les prisons turques, donnant à Ankara le titre infâme qu’il a revendiqué à maintes reprises, celui du premier geôlier des journalistes du monde.

Pendant cette période de gouvernements de coalition instables, des organisations de médias de plus en plus puissantes ont joué le rôle de faiseurs de rois. Les barons de la presse ont négocié leur soutien pour les appels à la privatisation, les changements lucratifs dans le zonage, les recettes publicitaires affiliées au gouvernement et, surtout, au cours d’une décennie d’inflation chronique, les licences bancaires. Afin de conserver un effet de levier sur les politiciens, les journaux conservaient toujours une marge critique et non flagorneur – on ne pouvait pas, après tout, exercer de l’influence, sans avoir d’abord le muscle et de l’influence à exercer. Beaucoup étaient cependant trop heureux d’inventer des histoires à la demande de l’intelligence nationale ou de limiter la couverture de la guerre souvent sale contre les séparatistes kurdes dans le sud-est du pays, ou d’acquiescer au licenciement de principaux chroniqueurs et de correspondants.

Cette dynamique est devenue beaucoup plus prononcée depuis des années. Au moment de la rédaction du présent document, près de 146 journalistes turcs sont derrière les barreaux – une augmentation de plus du quadruple depuis 1999, selon les chiffres compilés par la plate-forme indépendante de journalistes P24 ; les chiffres incluent 33 journalistes qui étaient en prison avant le coup d’État du 15 juillet. Beaucoup d’autres journalistes ont fui à l’étranger et, dans certains cas, les conjoints et les parents qu’ils ont laissés ont été privés de passeports. D’autres organisations ont atteint des totaux légèrement différents (le CPJ, dans son dernier recensement carcéral, a pu confirmer qu’au moins 81 journalistes avaient été emprisonnés par rapport à leur travail). Malgré la difficulté d’une quantifier exacte des chiffres, c’est bien clair : la Turquie est le plus grand geôlier des journalistes, avec plus de journalistes sous clé que les délinquants habituels combinés qui sont : la Chine, l’Iran et l’Egypte.

De nombreuses détentions et arrestations ont suivi la tentative de coup d’Etat du 15 juillet et l’imposition d’un État d’urgence national qui a permis aux autorités de suspendre l’habeas corpus pendant 30 jours, ainsi que l’adhésion de la Turquie à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

À première vue, cette répression pourrait sembler une tentative, même brutale, de punir quiconque est associé à FethullahGülen, un ecclésiastique exilé et fondateur de ce qu’on appelle le Mouvement Gülen (ou Hizmet, qui se traduit par « service »), que Le gouvernement accuse d’avoir conçu le putsch.

Les journalistes n’étaient pas les seuls à souffrir suite au coup d’État manqué. Reuters a rapporté que trois mois plus tard, plus de 32.000 personnes étaient toujours en état d’arrestation (vers décembre 2016, Reuters rapportait que le nombre s’élevait jusqu’à 41.000) et plus de 100.000 employés de l’Etat avaient perdu leur travail. Il y a eu une purge générale du système judiciaire, des universités et des écoles, de l’armée, de la police, des services de renseignement nationaux et du reste de la fonction publique. Des commerces ont été saisis et même des hôpitaux fermés.

Les critères d’imposition de ces mesures ne sont pas transparents et le mode opératoire de la purge a été fantaisiste. Avoir une carte de crédit à la Banque Asya (une société financière associée à Gülen) ou s’abonner au journal Güleniste phare Zaman ont été des motifs de licenciement et même de détention par la police.

Dans ce contexte, il n’est plus possible de blâmer les journalistes indépendants pour avoir suspendu leur personnel parce que 46 journaux, 29 chaînes de télévision, trois agences de presse, 31 stations de radio, 16 magazines et 28 maisons d’édition ont eux-mêmes été fermés à la suite du coup d’Etat manqué, selon la Plate-forme 24 (P24), basée sur des sources ouvertes. La plupart des organisations touchées étaient en dehors du courant principal, y compris Zarok TV et une chaîne de dessin animé pour enfants diffusée en kurde. Des milliers de personnes travaillant dans les médias ont perdu leur emploi. Avec les médias traditionnels sous son contrôle ferme, le gouvernement a trouvé relativement facile de cueillir les retardataires « indépendants ».

La guerre ouverte contre le mouvement Gülen est antérieure à la tentative de coup d’Etat, en décembre 2013, lorsque la police et les procureurs ont accusé les hauts responsables gouvernementaux et leurs familles à haut niveau. A cette époque, le gouvernement a décrit les descentes de police qui accompagnaient ces accusations comme une tentative de coup d’Etat (le travail des sympathisants Gülenistes dans les rangs de la bureaucratie, essayant d’établir un état parallèle). Zaman a été placé en mars 2016 sous la direction d’un tribunal, puis transformé en journal pro-gouvernemental avant que la publication ne soit terminée à la fin du mois de juillet suivant. D’autres publications et organismes de radiodiffusion liés à Gülen ont connu un sort semblable. Le gouvernement a ensuite adopté une pratique initiée par les militaires qui consistait à refuser l’accès aux conférences de presse pour des publications qu’il n’avait pas approuvées (notamment celles affiliées au mouvement Gülen).

Cette pratique s’est accélérée après le coup d’État. Comme l’a signalé le CPJ en août 2016, la Direction générale de la presse, de la radiodiffusion et de l’information turque (le bureau des services du premier ministre chargée de l’accréditation des journalistes) avait retiré les lettres de créance de 115 journalistes qui, selon elle, étaient associés à Gülen.

Quelle que soit la complexité de l’implication güleniste dans la tentative de coup d’Etat du 15 juillet, tout gouvernement légitimement élu a le droit et l’obligation de se défendre contre une prise de pouvoir militaire. Si le coup avait réussi ou si les combats entre les troupes et les partisans du gouvernement avaient été plus prolongés, le nombre de morts aurait probablement été beaucoup plus élevé. Quelque 240 personnes sont mortes dans les heures qui ont suivi le coup d’état, dont environ 157 civils, dont un journaliste d’un journal pro-gouvernemental.

Cependant, dans les semaines qui ont suivi la déclaration de l’état d’urgence, il est devenu évident que les autorités ont jeté leur drague beaucoup plus au-delàs de ceux associés aux médias gülenistes. Beaucoup de ceux qui ont travaillé pour ces médias ne peuvent pas, de manière crédible, être accusés de soutenir un coup d’État ou même d’avoir été des sympathisants gülenistes. Les publications kurdes sont généralement opposées à Gülen, mais la police a arrêté 28 journalistes après un raid sur Azadiya Welat, tandis qu’un autre journal kurde, ÖzgürGündem, a été fermé avec des procès engagés contre une série d’éminents journalistes et d’écrivains qui ont tenté de montrer de la solidarité en agissant comme « rédacteur honoraire » pour ce jour. Deux journalistes du quotidien Evrensel de gauche ont également été arrêtés, bien qu’ils aient été libérés 16 jours après.

Dans son rapport annuel de 2014, Freedom House a signalé cette vague d’arrestations et de suspensions comme l’accélération d’une tendance qu’il y a à étouffer la dissidence. Le rapport a également relégué la presse turque du statut de « partiellement libre » à celui de « non libre ».

La décision de Freedom House de rétrograder le statut de la Turquie reposait en partie sur le licenciement massif des journalistes à la suite des manifestations du parc Gezi de 2013, que le gouvernement avait également qualifié à l’époque de tentative de coup d’État. Une longue liste de preuves anecdotiques, en particulier des conversations téléphoniques qui se sont répandues sur Internet au début de 2014, illustre les efforts du gouvernement pour micro gérer les rapports soumispar des groupes de médias privés. Puis, le Premier ministre Tayyip Erdoğan a été entendu par une fuite d’enregistrements réduisant aux larmes le propriétaire d’un groupe de journaux en le forçant à renvoyer un célèbre chroniqueur. Erdoğan a également exigé qu’une station de télévision modifie le téléscripteur au bas de l’écran parce qu’il accordait trop d’attention au chef d’un parti d’opposition. Depuis Gezi, il est devenu de plus en plus fréquent qu’au moins six journaux pro-gouvernementaux mettent sous presse exactement le même titre.

La question que j’ai soulevé il y a près de deux décennies était de savoir pourquoi le public turc se lèverait-ilpour la défense de journaux qui semblaient indifférents même aux injustices commises contre ses propres journalistes. À l’époque, il était difficile de trouver un interlocuteur pour l’indignation du monde. Le Premier ministre de l’époque, Bülent Ecevit, était lui-même un journaliste qui déclarait ouvertement que son gouvernement de coalition n’avait pas le pouvoir de s’attaquer à une structure autoritaire profondément enracinée dans l’État.

C’est pourquoi la corruption croissante des grands médias est si importante (ils sont devenus une complice consentante de ce nouvel autoritarisme). C’est aussi une escalade enracinée dans un problème de longue date. En 1997, les militaires ont réussi à concevoir un changement au sein du gouvernement dans ce qu’on a souventappelé un coup d’Etat post-moderne. L’un de ses principaux outils était d’engager les propriétaires de médias et les rédacteurs en chef qui ont publiquement promis leurs services au Conseil de sécurité nationale dirigé par les militaires afin de détruire une coalition dirigée par le Parti socialiste pro-islamique. Les journalistes qui ont critiqué cette collaboration ont été congédiés. La fermeture ultérieure du Parti socialiste était directement responsable de la formation et de l’ascendance du Parti de la justice et du développement (AKP) actuellement au pouvoir. Le rôle des médias dans ce « coup d’Etat » a laissé un résidu amer et a inspiré l’AKP à son arrivée au pouvoir, de créer des médias nationaux fermement sous son propre contrôle.

Les sociétés mères des organes de presse dans les années 1990 ont été de plus en plus investies dans les services bancaires et financiers. Les médias ont profité et ont contribué à alimenter le cercle vicieux dans lequel le gouvernement a payé des taux d’intérêt toujours plus élevés pour refinancer sa dette. Les crises jumelles de taux d’intérêt et de taux de change en 2000 et 2001 ont entraîné l’effondrement de toutes les banques détenues par les médias, à l’exception d’une, et la saisie de leurs stations de télévision et de journaux pour rembourser leurs dettes. Le coût financier de cette crise (environ un tiers du PIB de la Turquie) a entraîné l’effacement de toute une génération de politiciens d’après-guerre et a mis l’AKP au pouvoir en 2002. Les actifs des médias mis sous séquestre public ont ensuite été vendus à des sociétés qui avaient noué des liens avec le nouveau régime.

Le modèle actuel de propriété des médias n’est pas seulement un cas de répétition de l’histoire. Auparavant, les propriétaires de médias utilisaient leur pouvoir pour entrer dans des activités non médiatiques. Aujourd’hui, les entrepreneurs, les propriétaires de centres commerciaux et les magnats de la santé ou de l’énergie considèrent la propriété de la presse comme une sorte de prélèvement pour faire des affaires avec le gouvernement. Certains paient ce tribut à contrecœur et après une plainte amère. Le résultat est que la grande majorité des médias turcs est sous le contrôle de propriétaires qui n’ont aucun intérêt à demander des comptes au gouvernement. Loin de dire la vérité au pouvoir, le contrôle éditorial est volontairement livré aux supérieurs politiques. Erdoğan a admis dans l’enregistrement que le propriétaire du journal Milliyet l’a consulté au sujet de qui nommer comme rédacteur en chef. Le groupe Doğan, l’une des rares grandes entreprises de médias à faire la transition vers l’ère AKP, ne l’a fait qu’après avoir été dégriffé par sa société mère qui a fait face à une amende fiscale approximative égale à tout son capital commercial. De nombreux employés de Doğan m’ont avoué en privé que l’autocensure est maintenant la règle et non l’exception. Il ya eu des réunions récentes où le Président et les ministres ont rencontré des propriétaires, des rédacteurs en chef et des chroniqueurs principaux des médias pro-gouvernementaux. Ces discussions privées sur la couverture médiatique sont publiquement reconnues et décrites sans vergogne comme « fermées à la presse ».

Les médias indépendants en Turquie se retrouvent mains liées derrière le dos. En plus de faire face au harcèlement politique et judiciaire, ils sont soumis à la concurrence déloyale de la part de rivaux qui considèrent la propriété des médias comme une dépense de relations publiques, et non comme une préoccupation à but lucratif. Cette situation arrive dans une ère numérique où vendre le contenu des journaux est lui-même un défi financier croissant. Il n’y a aucune incitation pour les groupes de presse à renoncer à un modèle commercial qui fonctionne, même par la corruption, pour les eaux glacées d’une concurrence véritable.

Les medias n’accordent souvent pas – ou, au mieux, accordent souvent peu de valeur marchande à l’intégrité et à la réputation comme « propagande ». Une grande partie de la presse turque pro-gouvernementale fait désormais partie de cette catégorie. Des titres polémiques accompagnent les réalités des photos retouchées. Pour citer un exemple particulièrement ridicule, la photo emblématique de Henry Ries du pont aérien de Berlin a été utilisée pour illustrer un article sur la façon dont les États-Unis soutiennent les coups d’État au Guatemala et dans le monde entier. De même, un journaliste de Christian Science Monitor qui, partageant le même nom qu’un homme reconnu coupable d’avoir tué sa femme enceinte en Californie, a été présenté sur les premières pages comme un « tueur à gages » amené des États-Unis en Turquie pour participer au coup d’Etat.

Si tout cela semble inoffensif et absurde, on ne saurait le rejeter comme tel. Des pures inventions se font au détriment du genre de reportages professionnels qui répondraient aux préoccupations des citoyens au sujet de ce qui s’est vraiment passé la nuit du 15 juillet 2016. Le désir d’un auteur de manchette de se venger ou de détourner l’attention de la responsabilité du gouvernement quant au manque d’anticipation du coup d’Etat porte atteinte à une enquête objective au sujet des conséquences de la purge des institutions et des entreprises clés. Au lieu de manifester de la solidarité sur les questions de liberté de la presse, les chroniqueurs pro-gouvernementaux considèrent comme faisant partie de leurs fonctions le fait d’accuser de trahison avec un zèle stalinien d’autres journalistes et d’appeler les procureurs à faire le pire.

Cette situation sinistre soulève de nombreuses questions, dont la plus intéressante est peut-être difficile : pourquoi un gouvernement qui bénéficie d’un très grand soutien populaire cherche-t-il toujours à réprimer les médias de l’opposition ? Parmi les nombreuses explications possibles, on peut citer le fait que le gouvernement considère le pouvoir comme un jeu à somme nulle, et que perdre juste un peu de contrôle (comme lorsqu’il a brièvement perdu sa majorité parlementaire lors des élections générales de juin 2016) pourrait faire effondrer tout l’édifice de son autorité. Une autre raison est que le gouvernement est victime d’une sorte de phénomène de « touche Médias » qui lui permet de contrôler les médias au détriment de la capacité de ces médias à transmettre des informations crédibles.

Dans de nombreux cas, les fonctionnaires du gouvernement peuvent ne pas croire réellement à leur propre propagande, mais ils comprennent combien l’opinion publique peut être changeante; d’où la grande préoccupation du régime à l’égard des effets des médias sociaux et la manière quasi systématique dont l’accès à Twitter ou Facebook est refusé chaque fois que des nouvelles sérieuses (comme des attentats à la bombe ou des tentatives de coup d’Etat) parviennent. Erdoğan a traité une fois Twitter de plus grand mal social, sans doute parce qu’il n’est pas facile à contrôler.

Bien qu’il semble risible que le leader de l’AKP définisse la manifestation environnementale du parc Gezi comme un coup d’Etat, rétrospectivement, cette inquiétude pourrait avoir été réelle. Même le paranoïaque a parfois des ennemis réels, comme en témoignent les tentatives des putschistes de s’emparer des chaînes de télévision dans la nuit du 15 juillet 2016. La grande ironie de la tentative de coup d’État fut que, tandis que les ennemis du Président s’en tenaient au modèle antédiluvien et saisissaient le radiodiffuseur TRT, il a rallié ses partisans avec une interview sur FaceTime, avec la presentatrice de CNN Turk, tenant son iPhone jusqu’à la caméra.

À une époque où les journalistes sont traînés aux postes de police en vertu de la règle d’Etat d’urgence, il peut sembler précieux de continuer à souligner le danger que représentent la dégradation des informations et la contraction du domaine public. J’ai bien compris les difficultés auxquelles est confrontée une organisation comme le CPJ (qui s’occupe de la lourde tâche de protéger les journalistes de leur propre gouvernement) lorsqu’elle tente de tourner les armes pour cibler les organisations médiatiques qui soutiennent des pratiques antidémocratiques. Il est déjà difficile de définir un « vrai journaliste » digne de protection. Concevoir une stratégie pour montrer du doigt ceux qui abusent du journalisme pour menacer les autres, ou définir qui fait « du vrai journalisme », c’est ouvrir une boîte de Pandore.

En même temps, il ressort clairement de l’aggravation de la situation de la presse turque que la stratégie dominante du plaidoyer privé et de l’indignation du public n’a pas donné des résultats. Une mesure provisoire a été un rapport de Freedom House qui avait signalé l’érosion de la démocratie en Turquie après 2013 en analysant la corruption au sein même des médias. Mais comme premier principe, il faut insister et plus largement sur un point : il est impossible de protéger entièrement les journalistes lorsque les principes fondamentaux du journalisme sont eux-mêmes en péril.

Andrew Finkel est un correspondant basé à Istanbul, un fondateur de P24 (Punto24 est une association de défense du journalisme indépendant en Turquie) et auteur de Turkey: What Everyone Needs to Know (la Turquie: Ce que tout le monde a besoin de savoir).